mipsparc が 2021年02月15日23時16分04秒 に編集

初版

タイトルの変更

DE10ディーゼル機関車の「ラジエータファン回転を示すクローバー」を再現する

タグの変更

秋葉原2021

モーター

鉄道

ベアリング

ギアボックス

メイン画像の変更

本文の変更

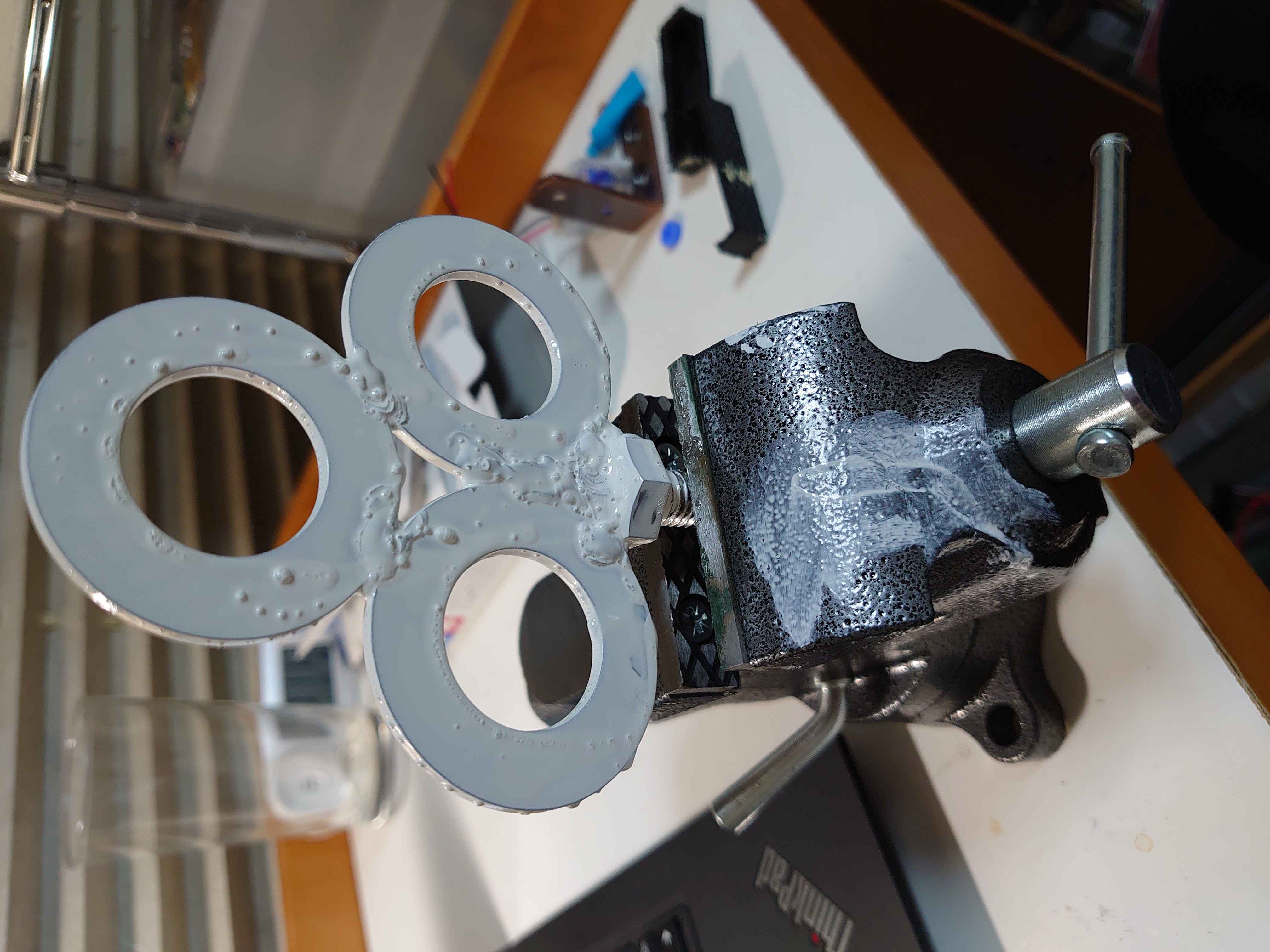

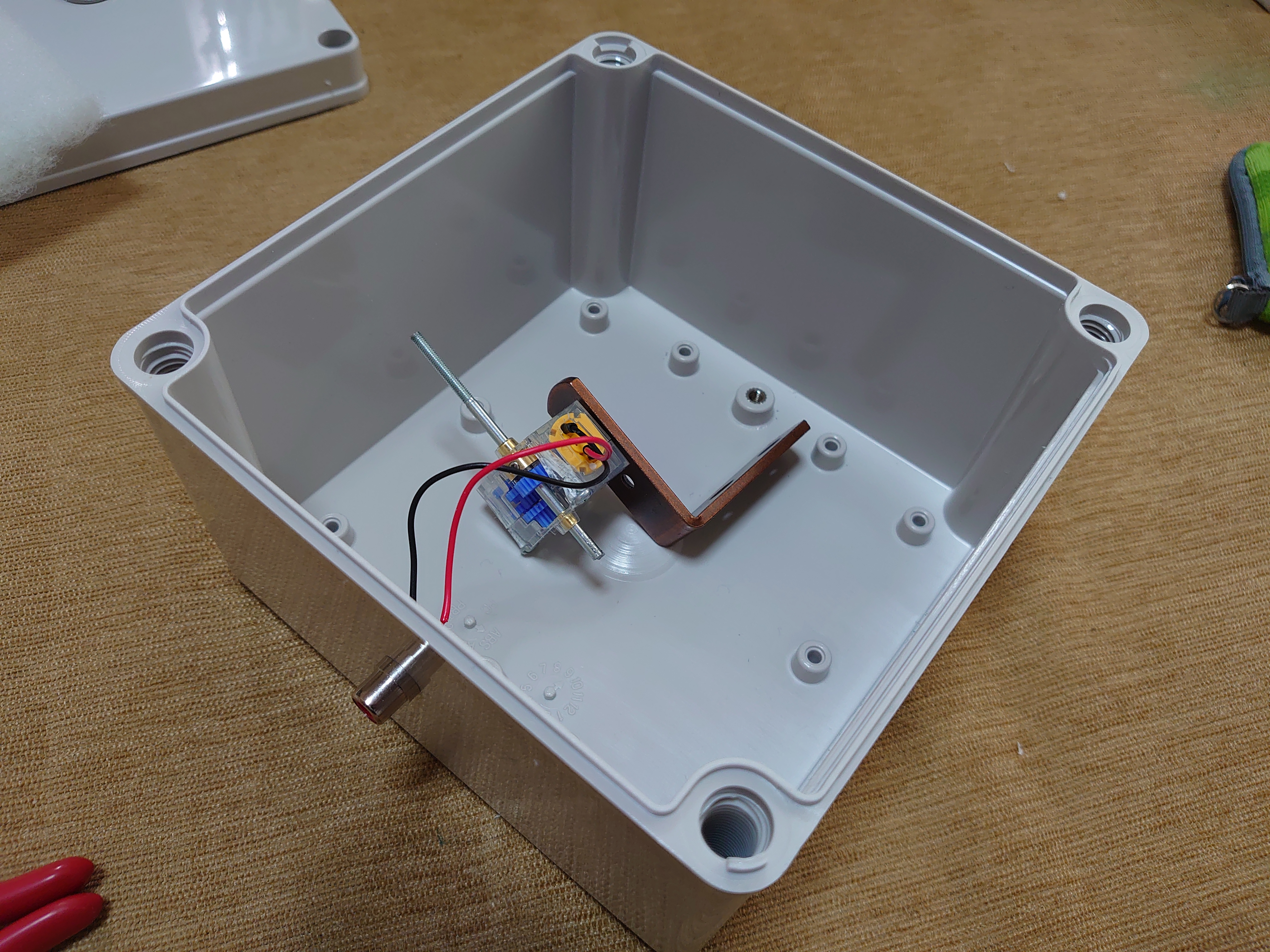

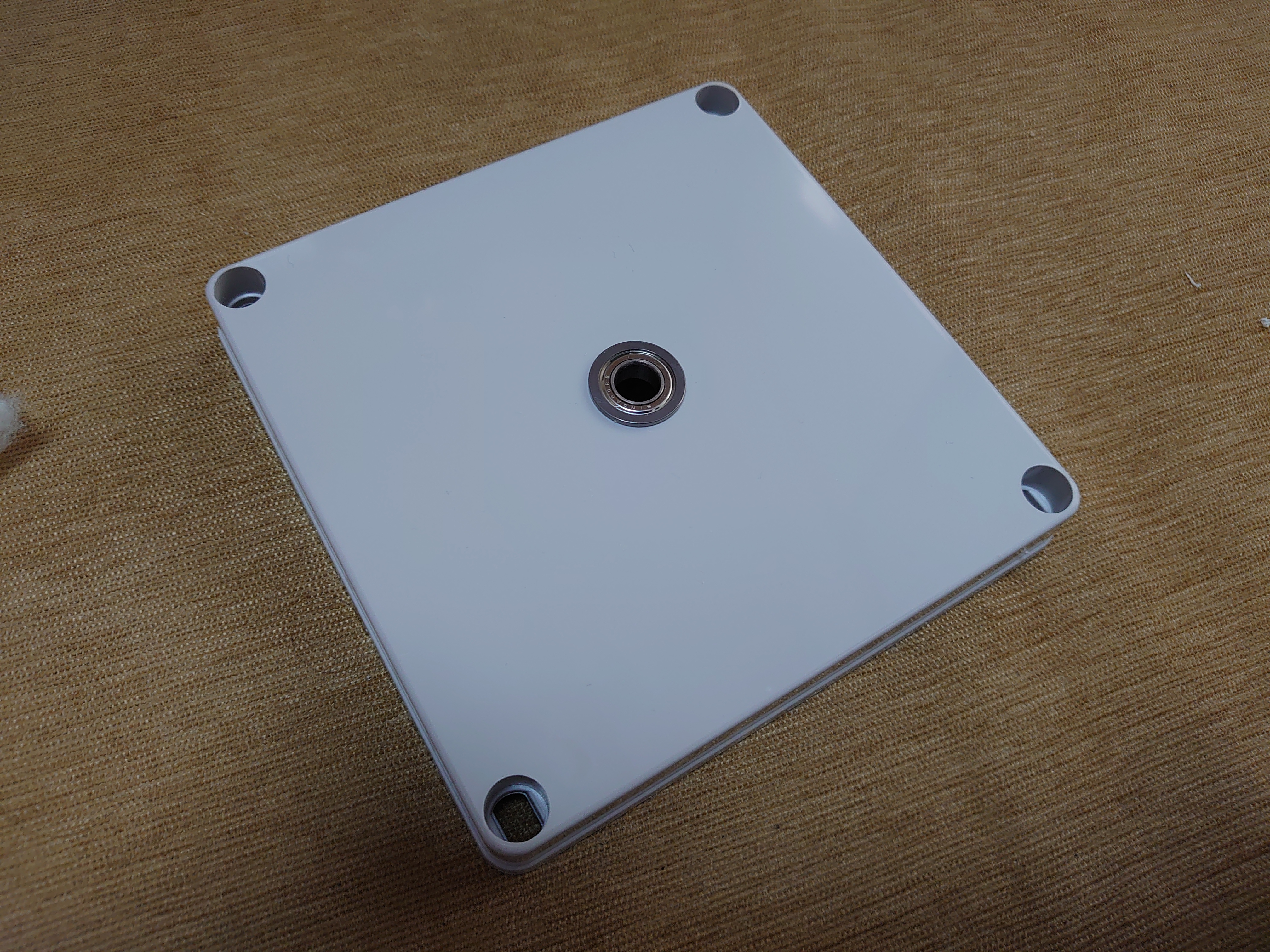

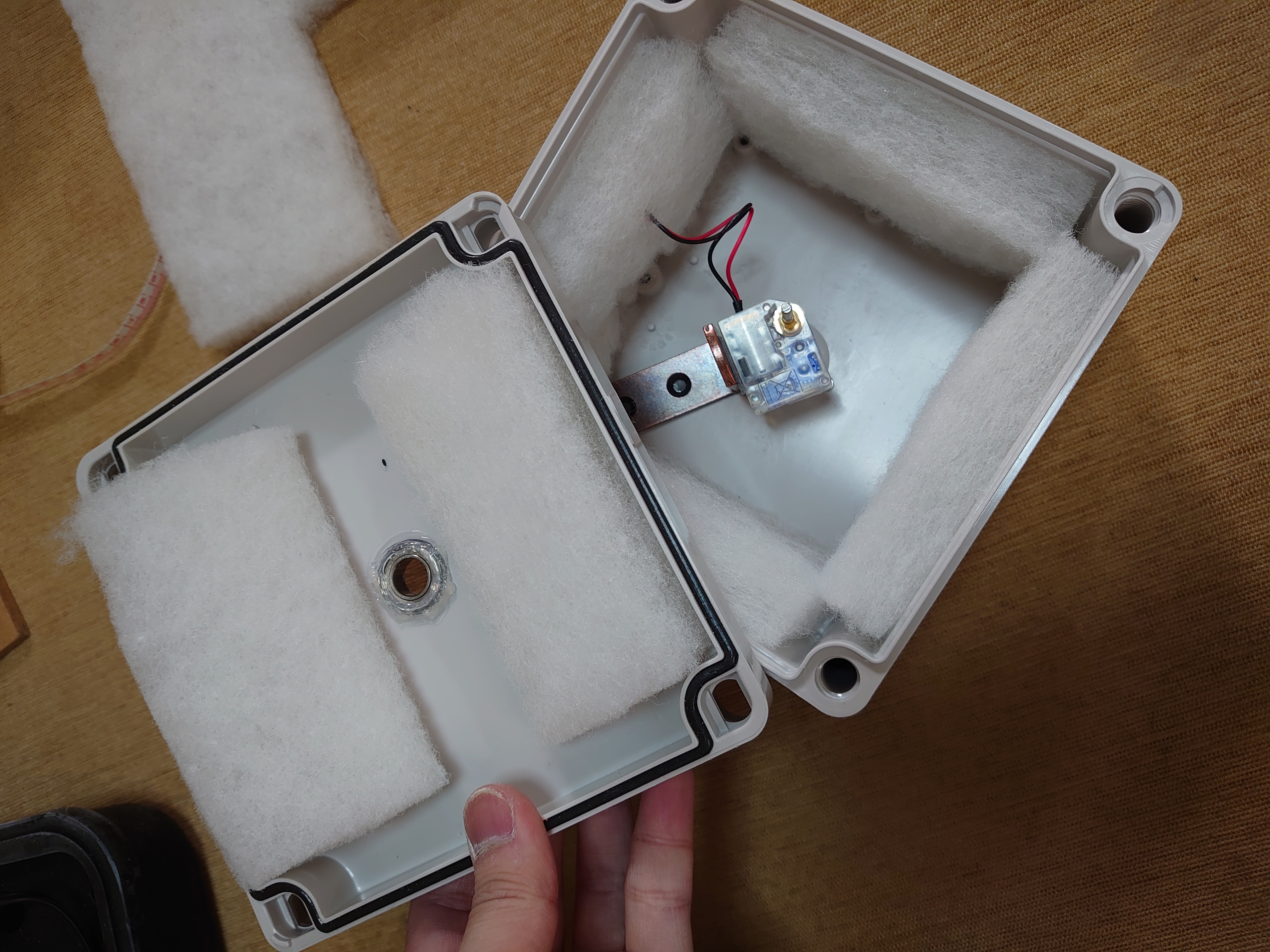

こんにちは。mipsparcと申します。Twitterでも同名でやっておりますので、どうぞよろしくおねがいします。(テンプレ) さて、先日書いた記事「[本物部品を用いたディーゼル機関車シミュレータの制作](https://elchika.com/article/aae3cd6c-f63b-4ef0-9730-9b1c99417a27/)」では、私の日本国有鉄道DE10液体式ディーゼル機関車(以下、DE10)愛が伝わったかと思います。 DE10のエンジンがついている側の、ラジエータ冷却ファンには、回転が正しくしているかを示す風見鶏のような部品がついています。  これは製造・改造された工場によって違うのですが、北海道の苗穂工場で製造・改造されたDE10やDD51のものは、クローバーのような形をしています。今回はこれを再現して、回転もするようにします。   ## まずはクローバーを作る 実は苗穂のクローバーというのは、大きなM10ワッシャー3つとボルトを溶接しただけなのです。(それが今回自作しようと思ったポイントですね) 溶接はしたこともないし、設備もないのですが、はんだづけである程度できるのではないかと考え、作ってみることにしました。これはあまり知られていないのですが、ステンレス同士はステンレス用フラックスとステンレス用ハンダではんだづけができます。 特別なことはないのですが、注意点としては、ステンレス用フラックスは強酸性で大変危険です。取扱には気をつけてください。  ワッシャをはんだづけするだけだとボルトとの接触面が小さいので、適当に手近なUSBコネクタのシェルを剥がしてボルトとの隙間埋めに使いました。 ステンレス対応の塗料で白く塗ります。臭気が強くて家族に怒られました。  その後、水性塗料で上から塗り重ねました。 ## 回転させよう さて、どうやって回転させましょうか? いちばん最初に思いついたのは、おなじみタミヤのギヤボックスで、低速モデルもあったので即決しました。比率はおよそ1.5回転/sに設定しました。 メンテナビリティ(保守性)を大事にするため、「ギヤボックスとクローバーは取り外し可能」というのを要件としました。そこで、ギヤボックスのシャフトを標準品ではなく、[ねじ切りがされているオプション品](https://www.tamiya.com/japan/products/70105/index.html)を使用しました。長すぎるので、片側は金属のこぎりで切りました。 そして、ボルトの先端にナットを取り付けます。できるだけ接合面積を増やしたいので、[モノタロウで販売されているフランジナット](https://www.monotaro.com/p/4210/8385/)を選択しました。これもステンレスのため、はんだづけが可能です。 早速はんだ付けをしたのですが、何度やってもネジ穴内部にハンダが入ってしまったり、斜めになってしまったり、うまくいきませんでした。そこで、強力接着剤で水平に確実に接着した後ではんだ付けをすることで、精度と強度を両立しました。 そしてつないで回してみました @[twitter](https://twitter.com/mipsparc/status/1359895676813938693?s=20) まあまあなのですが、どうも軸ブレと騒音がひどいですね。これは一旦このままで進めます。 ## 箱に入れよう 完成品は箱に入れるのがわたしの工作ポリシーなので、もちろん今回も箱に入れます。タカチのケースにはIP67(防水防塵)ケースが数多くラインナップされており、そのなかからサイズが適切なBCAS151510Gを選択しました。防水防塵なのは、音が漏れないだろうと思ったからです。ラジオデパートのエスエス無線さんで調達しました。  外部から電源は供給しないといけないので、RCA端子を側面につけました。2線あり、ケーブルの調達性に優れています。  そして…天板に20mmの穴を開けて、[モノタロウで調達したミネベアのフランジつきベアリング](https://www.monotaro.com/p/0953/8855/)を差し込みました。裏からはホットボンドで軽く固定します。  L字アングルにつけたギアボックスの精密な固定には苦慮しました。最終的に、仮にベアリングを通して、高さを合わせて、箱を閉じることで勝手に両面テープにより張り付くようにして、位置合わせをしました。 騒音が課題だったので、吸音材を中に大量に配置しました。  最後に、ボルトに自己融着テープを巻いて少し太くして、回しながらベアリングに押し込めば完成です。  蓋を開ける際は、左にクローバーを回しながら開けば、いい感じに接合部が外れます。メンテナビリティですね。 ## 動作試験 @[twitter](https://twitter.com/mipsparc/status/1360133269627445248?s=20) …ギュインギュイン…… 吸音材とIP67ケースの効果は薄かったようですが、ベアリングのおかげで軸ブレはなくなりました。 ## 音でごまかす @[twitter](https://twitter.com/mipsparc/status/1360404653603573761?s=20) 本物の音を爆音で流すことで騒音も解決しました。 おあとがよろしいようで。