karasumi が 2021年09月17日01時45分37秒 に編集

コメント無し

タイトルの変更

ディスクリートヘッドホンアンプの制作

ディスクリートヘッドホンアンプの製作

本文の変更

# はじめに

ディスクリートヘッドホンアンプの制作過程と測定結果を紹介します。

ディスクリートヘッドホンアンプの製作過程と測定結果を紹介します。

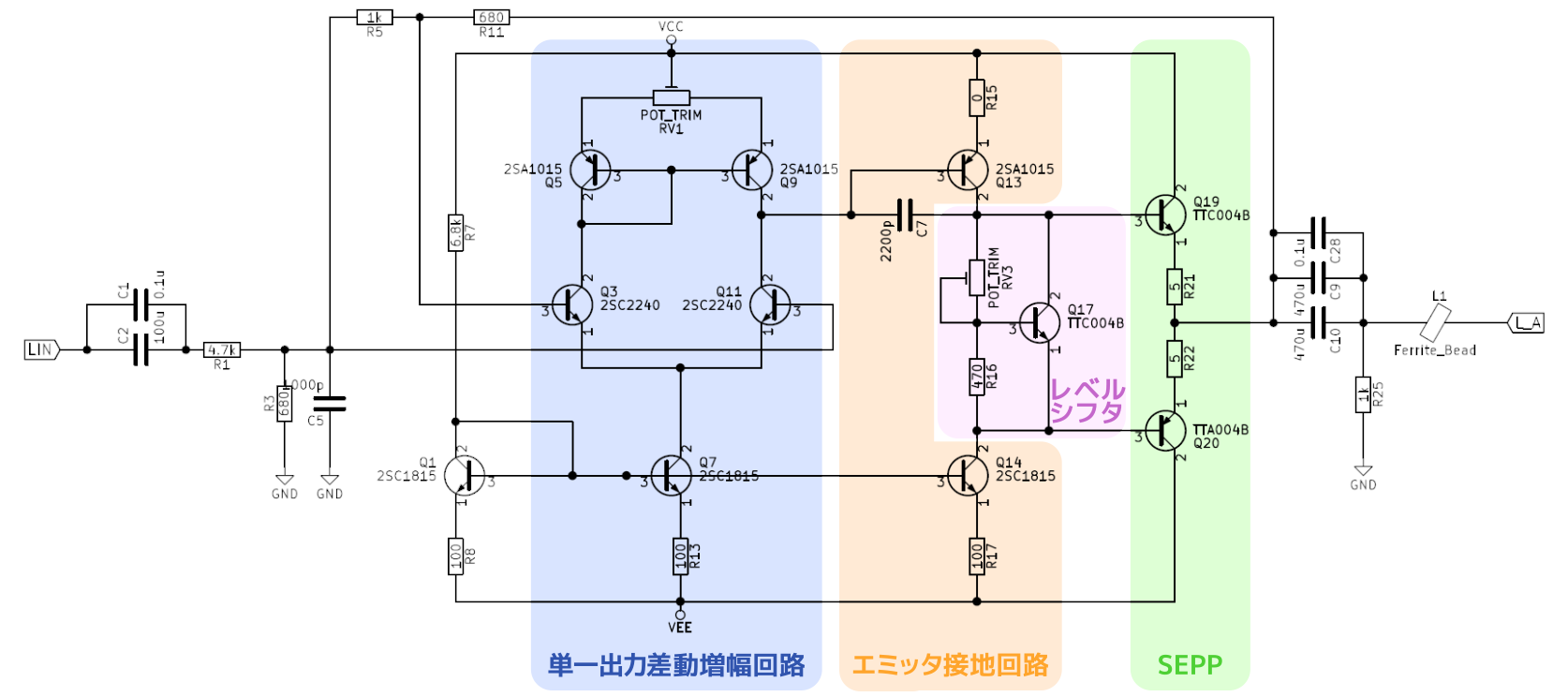

# 構成 ## ヘッドホンアンプ部の構成 個別素子のみでヘッドホンアンプを作るのは初めてだったため、下図のように一般的なオペアンプ回路の構成を踏襲しました。  RV1とRV3は動作点の調整用の可変抵抗です。RV1は差動対に流れる電流値を調整するためのもので、出力のオフセット電圧がゼロに近づくように設定します。RV3は出力段(SEPP)に流れる電流値を調整するためのもので、所望の動作級となるように設定します。今回は私の手元にあるヘッドホン(ATH-M50)を接続し、適切な音量で音楽を流したときにA級動作をするように設定しました。 出力部にはフェライトビーズを付けて容量性負荷による異常発振を防止しています。このフェライトビーズはアンプの出力抵抗との間でLPFを形成し、出力から侵入する高周波ノイズを除去する役割を兼ねています。抵抗R25はヘッドホンが接続されていないときに出力端子電圧をグランドレベルに落とす機能を担っています。 入出力のカップリングコンデンサは大容量の電解コンデンサと0.1μFフィルムコンデンサを並列接続することで、高域特性の改善を狙っています。また安定性を高めるために、R5、R11を用いてボルテージフォロア回路の帰還率を下げています。 ## 電源回路部の構成

ヘッドホンアンプの電源にはノイズの少ないシリーズ電源を使うのが音質面で理想的ですが、シリーズ電源にはコストとサイズが大きいという欠点があります。そこで、市販のスイッチングACアダプタのノイズを除去しつつ、両電源を作る基板を制作しました。

ヘッドホンアンプの電源にはノイズの少ないシリーズ電源を使うのが音質面で理想的ですが、シリーズ電源にはコストとサイズが大きいという欠点があります。そこで、市販のスイッチングACアダプタのノイズを除去しつつ、両電源を作る基板を製作しました。

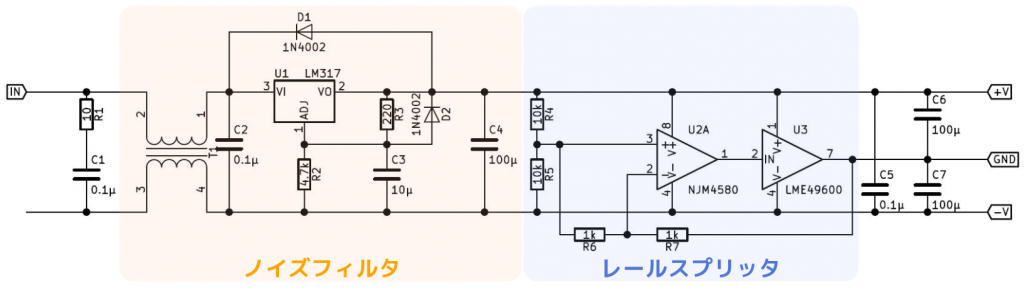

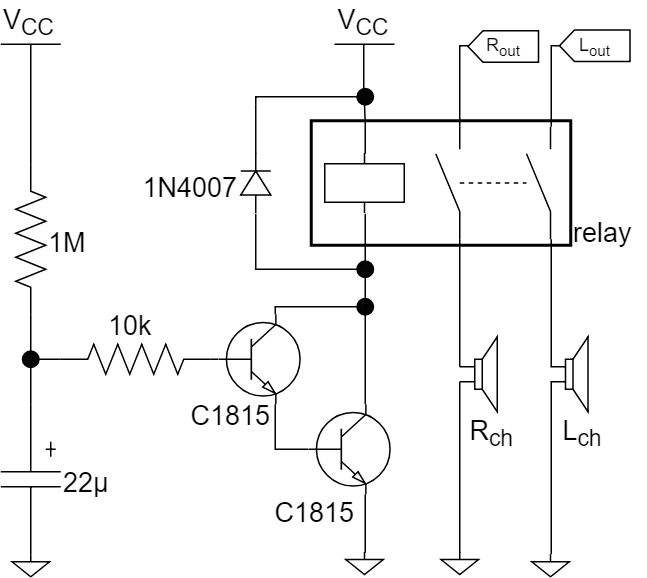

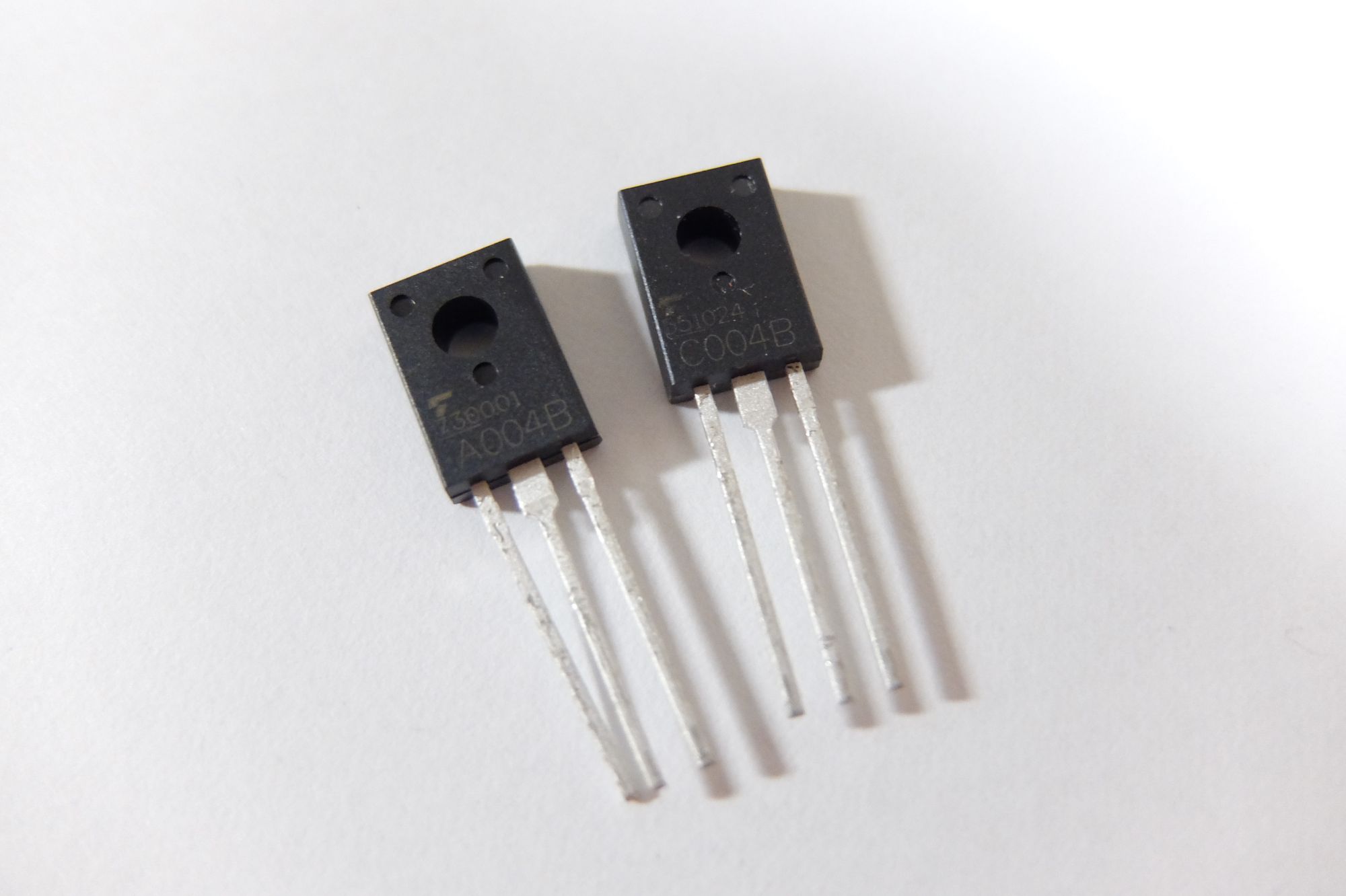

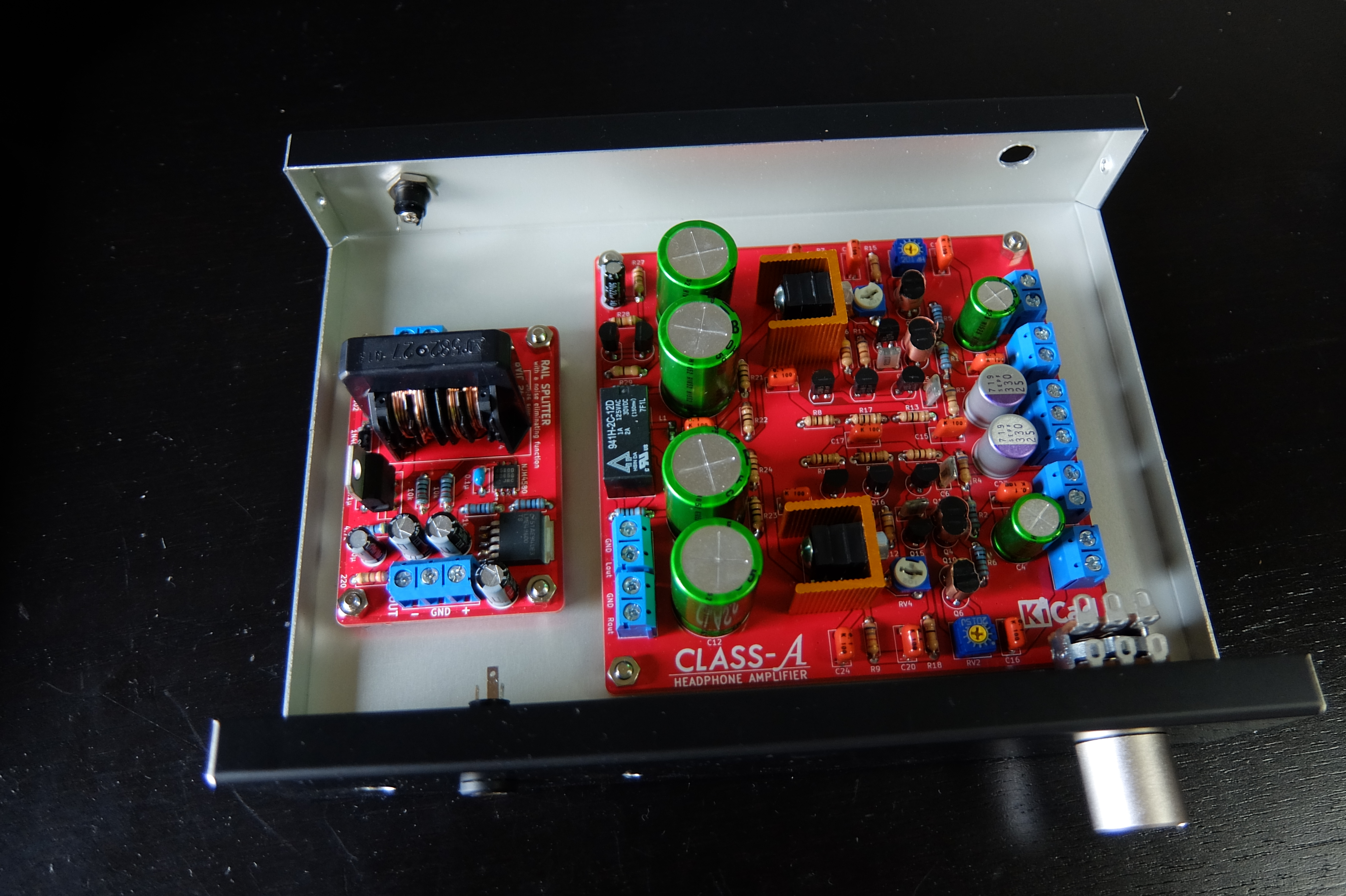

オレンジ色の部分がノイズフィルタで、青色の部分がレールスプリッタ(単電源から両電源を作る回路)です。入力端子にスイッチングACアダプタを接続して使用します。 ### スイッチング電源のノイズ対策 スイッチング電源では、スパイクノイズとリプルノイズという2種類のノイズが発生します。スパイクノイズはコモンモードで、リプルノイズはノーマルモードです。従って、ノイズフィルタにはコモンモードフィルタとノーマルモードフィルタの2種類のフィルタを搭載する必要があります。 T1はAC電源用のコモンモードチョークコイル(ELF21N027A)で、基本的にはコモンモードフィルタとして機能します。しかし、漏れ磁束によりノーマルモードに対してもインダクタンスが発生するため、コンデンサC2との間でローパスフィルタが形成されます。結果的に、T1とC2はコモンモードフィルタとノーマルモードフィルタの両方の役割を果たします。今回はDC電源の回路ですが、あえて漏れ磁束の大きいAC電源用のコモンモードチョークコイルを使用しました。リプルノイズは3端子レギュレータIC(LM317)により低減しています。 ### レールスプリッタ 中点電位の生成にはTLE2426というレールスプリッタICを使うのが簡単ですが、このICは最大出力電流が20mAと小さくヘッドホンアンプの電源に使うには少し心許ありません。そこで今回はTLE2426の内部回路と同じような構成の回路をオペアンプICとバッファICを使って構成しました。 まず、ノイズフィルタ出力をR4とR5で分圧し中点電位を作っています。抵抗分圧だけでは負荷変動によって中点電位が変動してしまうため、オペアンプ(NJM4580MD)とバッファIC(LME49600)でバッファします。LME49600の最大出力電流は250mA程度ですから、TLE2426の10倍以上の電流をGNDに流すことができます。 なお帰還ループ内にバッファICを入れている分、発振しやすくなっているため、R6とR7で帰還率を下げています。 ## ミュート回路部の構成 電源投入時のポップノイズを防止するために出力にトランジスタ式のミュート回路を付けました。1MΩの抵抗と22μFのコンデンサから成るRC直列回路の時定数により、電源投入後2秒程度でリレーがONします。リレーは941H-2C-12Dを用いました。  # 部品選定と基板設計 ## トランジスタの選定 入力部の差動対のトランジスタには2SC2240BLを使いました。低雑音かつβが大きいので入力段には最適のトランジスタだと思います。差動対のトランジスタはβの大きさがマッチしている必要があります。トランジスタを余分に買ってテスターで選別する方法もありますが、今回は秋葉原の若松通商でペア販売されているものを購入しました。  出力段のトランジスタには、TTC004BとTTA004Bを使いました。熱結合しやすいTO-126パッケージで、秋月電子等で入手可能です。  ## 基板設計と組み立て 基板はKiCadで設計し、FusionPCBに発注しました。KiCadの使用方法は[@kimio_kosaka](https://twitter.com/kimio_kosaka?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)さんの[KiCad入門実習テキスト](https://kosakalab.booth.pm/items/941963)が非常にわかりやすくおすすめです。 届いた基板に部品をはんだづけし、ケースに収めれば完成となります。回路図には描いていませんが、ヘッドホンアンプ部の前段にアナログボリュームを付けてあります。また出力段のトランジスタと差動対のトランジスタはそれぞれヒートシンクと銅箔テープを使って熱結合してあります。  # 測定

制作したディスクリートヘッドホンアンプの特性を実測評価します。

製作したディスクリートヘッドホンアンプの特性を実測評価します。

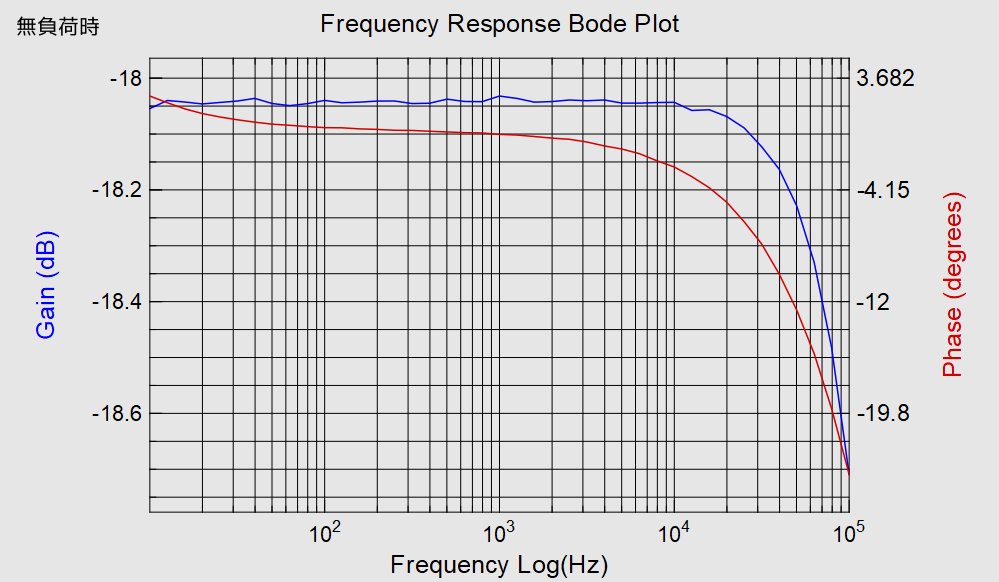

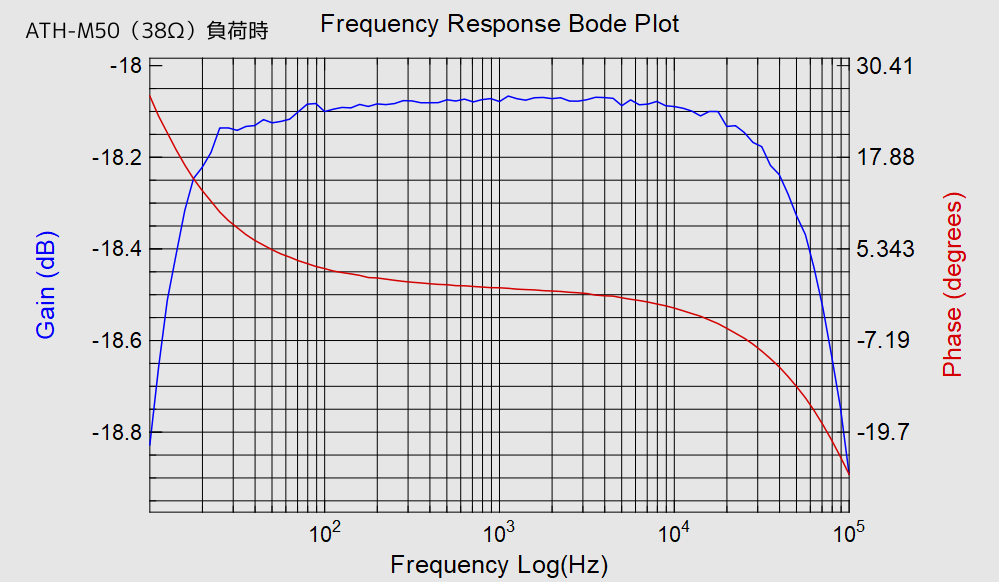

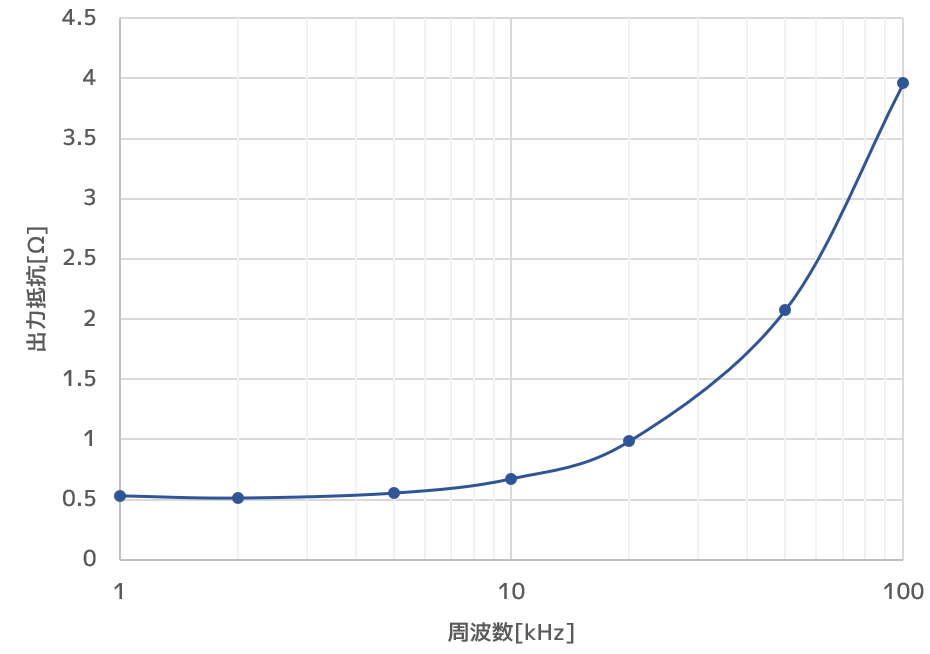

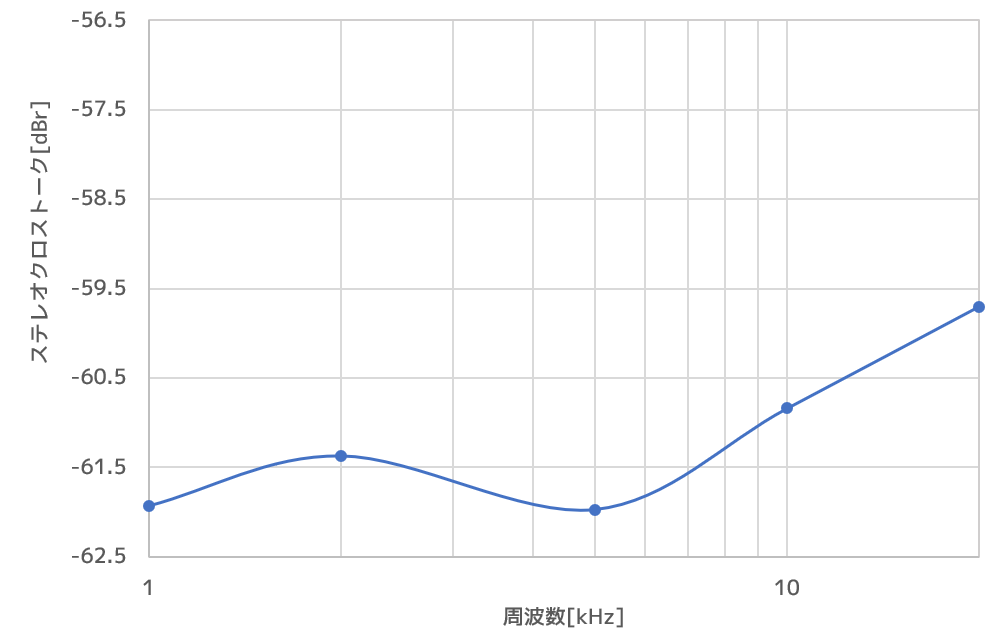

電源電圧はすべて±11.2Vです。出力を1kΩの抵抗でプルダウンしているため、「無負荷時」と記載のある場合でも実質1kΩ負荷と等価です。 ## 周波数特性の測定 Pico Technology社のUSBオシロスコープであるPicoscopeはソフトウェア的に機能拡張ができます。[FRA4PicoScope](https://bitbucket.org/hexamer/fra4picoscope/wiki/Home)を使えば自動的に周波数掃引をして、ボード線図を描くことが出来ます。信号源インピーダンス600Ωの状態で、無負荷時とヘッドホン負荷時の周波数特性を測定しました。使用したヘッドホンはATH-M50(公称インピーダンス38Ω)です。   ヘッドホン負荷時でも可聴域でほぼフラットな特性を確保できていることが分かります。 ## 出力抵抗の測定 出力抵抗は電流注入法と呼ばれる方法で測定しました。これはヘッドホンアンプの出力に電流を注入し、生じた電圧を測定することで間接的に出力抵抗を求めるものです。  高域では帰還量が下がるため出力抵抗が増加していますが、可聴域で1Ω以下を保っています。 ## クロストークの測定 Lチャネルにのみ信号を入力し、Rチャネル側に漏れた信号の電圧を測定することでクロストークを求めました。測定時には出力にATH-M50を接続してあります。  -60dBrだと聴覚でも分かるので、もう20dB程度欲しかったところです。ディスクリートだと部品点数が増えるので妥協してベタGNDにしましたが、LRのGNDは分離するべきだったかもしれません。 # おわりに

ディスクリートヘッドホンアンプの制作過程と測定結果を紹介しました。初めての制作で電気的特性は集積回路を使ったものに劣る部分も多いですが、アナログ回路設計の基本が詰まっておりとても良い勉強になりました。実はこのアンプを作ったのは2年以上前なのですが、現在でも愛用しています。これから制作する方の参考になる部分があれば幸いです。

ディスクリートヘッドホンアンプの製作過程と測定結果を紹介しました。初めての製作で電気的特性は集積回路を使ったものに劣る部分も多いですが、アナログ回路設計の基本が詰まっておりとても良い勉強になりました。実はこのアンプを作ったのは2年以上前なのですが、現在でも愛用しています。これから製作する方の参考になる部分があれば幸いです。

# 参考 - 「トランジスタ技術2011年12月号」(CQ出版)p.110~p.111:電源のノイズフィルタに関して参考にしました。 - [KiCad入門実習テキスト](https://kosakalab.booth.pm/items/941963):本文中でも紹介しましたが、わかりやすいKiCadの解説テキストです。