yuu528 が 2024年04月10日00時49分51秒 に編集

初版

タイトルの変更

アナログ電流計とオペアンプで作るVUメータ

タグの変更

オペアンプ

VUメータ

オーディオ

電流計

メイン画像の変更

記事種類の変更

製作品

ライセンスの変更

(MIT) The MIT License

本文の変更

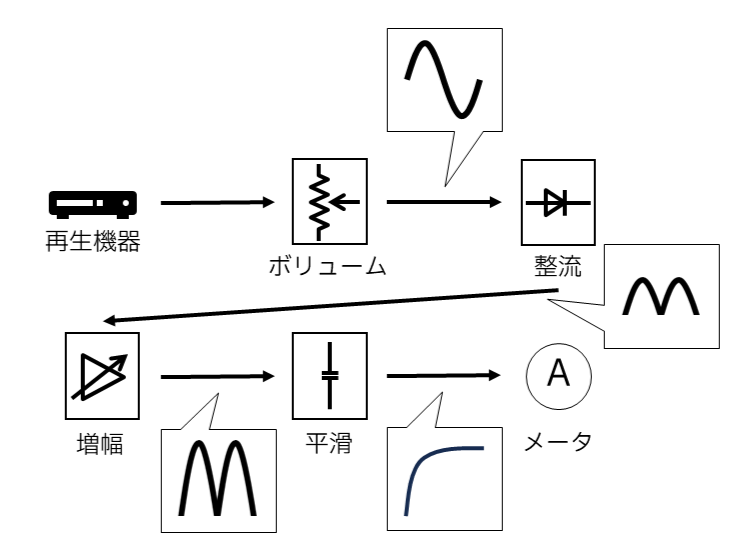

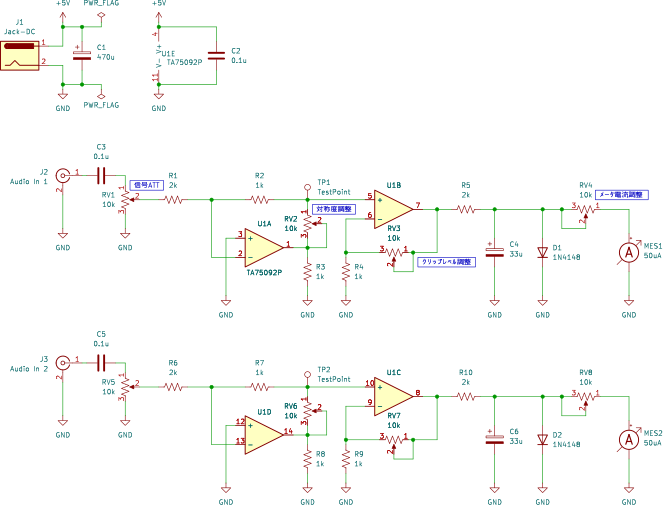

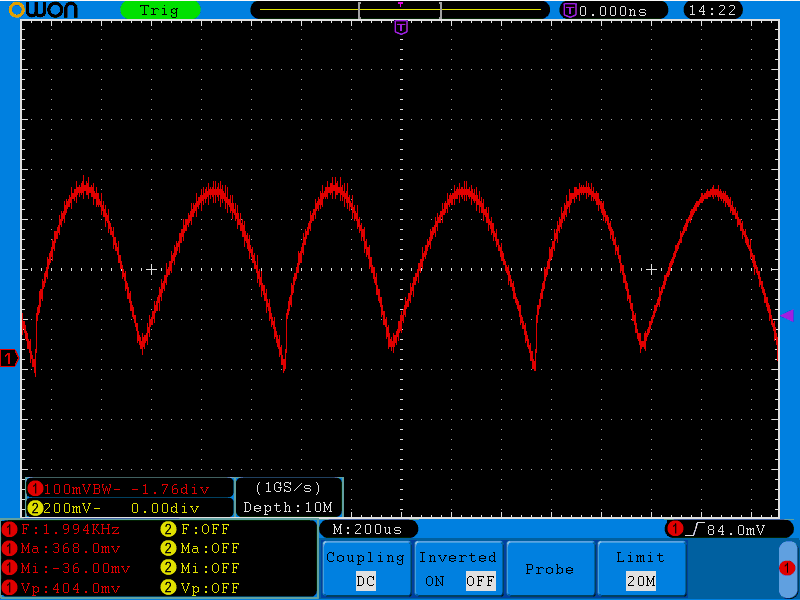

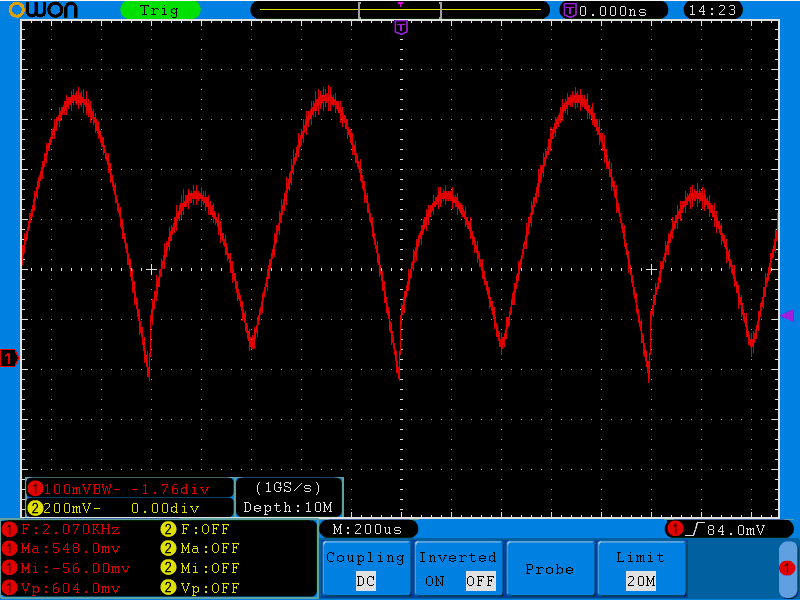

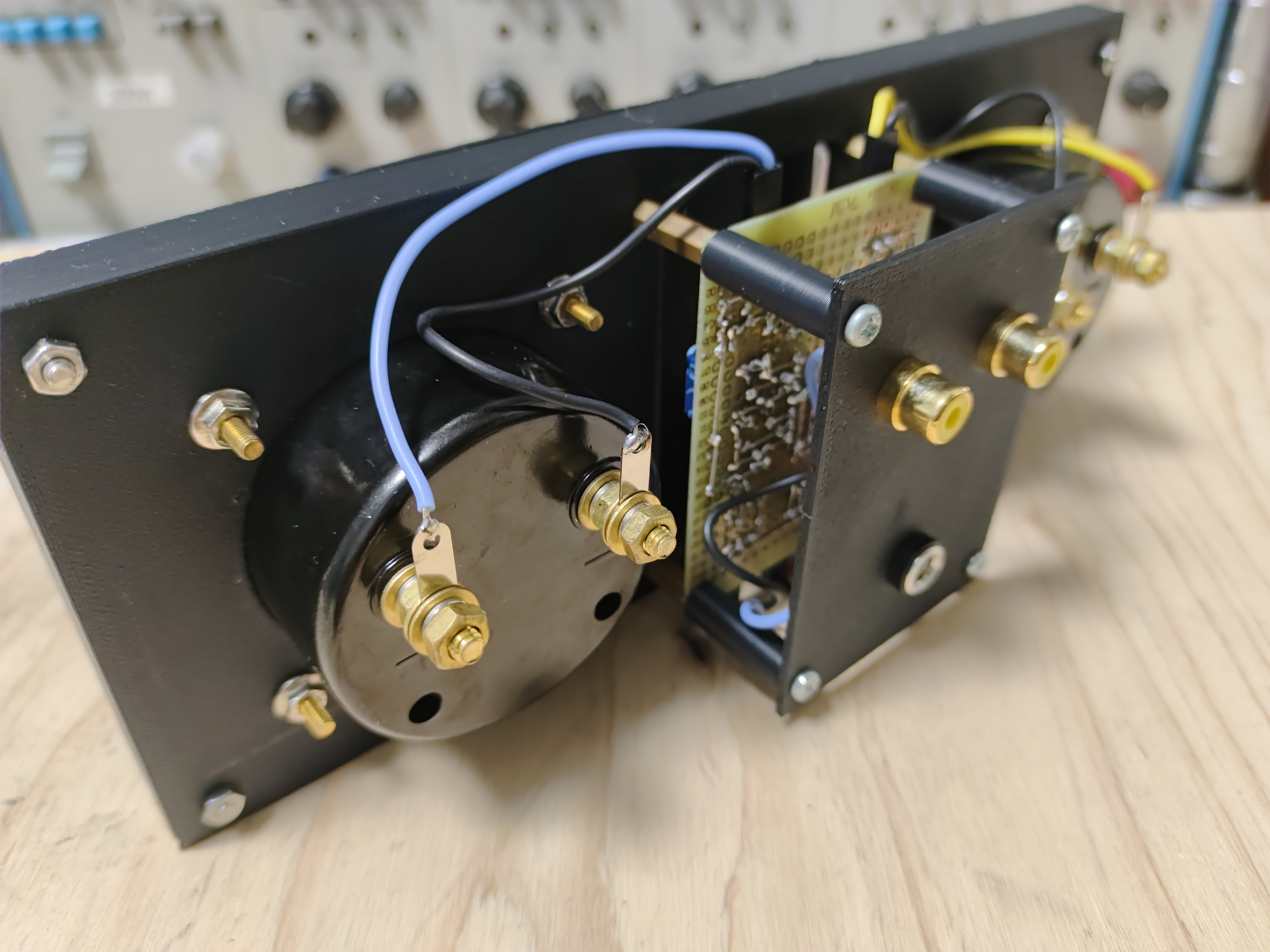

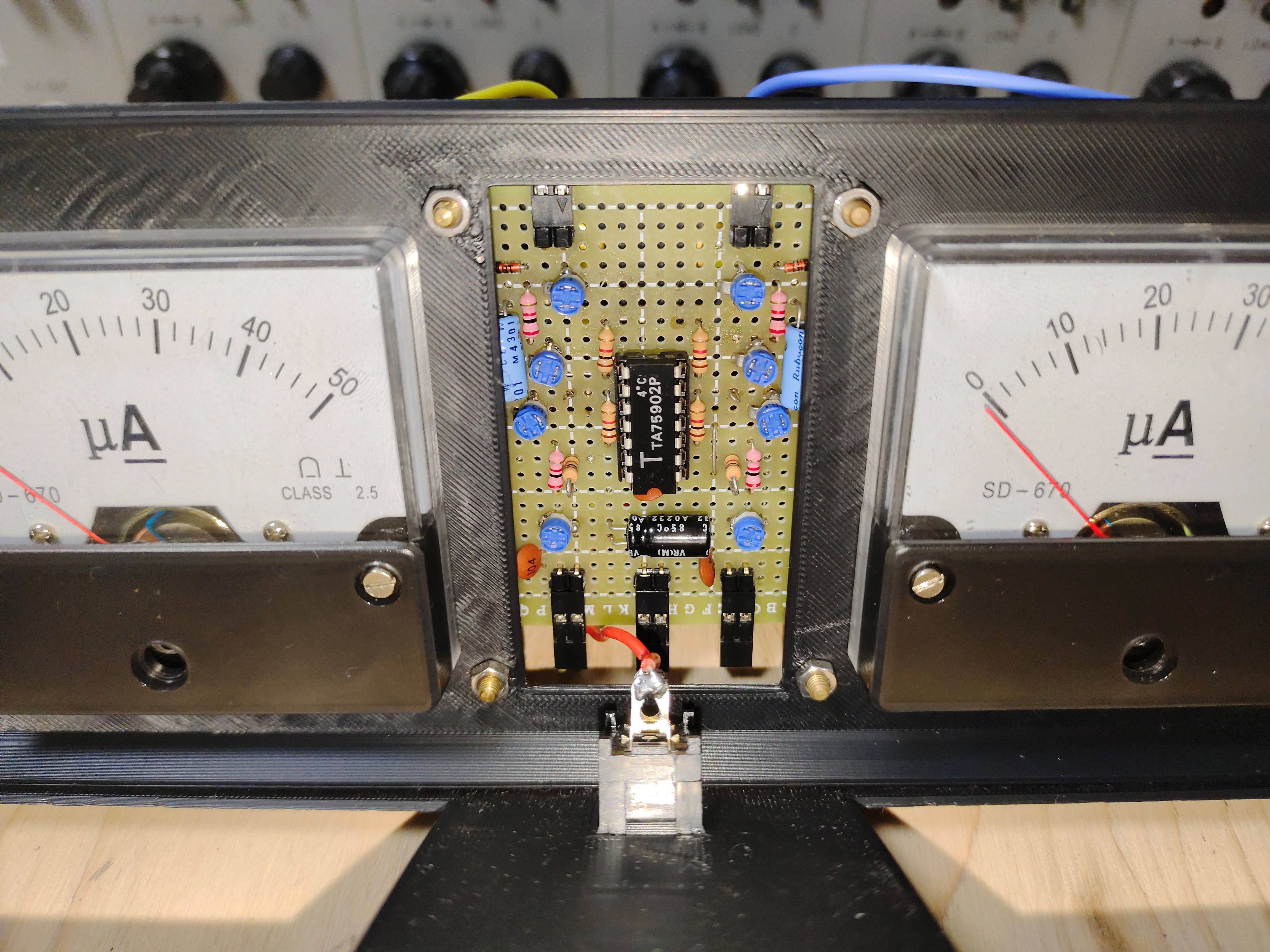

## きっかけ 某所でアナログ電流計(ジャンク)を2つ入手した。 これはVUメータにするしかない!! ## 検討 ### VUメータとは VUメータは入力信号の大きさ[dBm]に応じて-20から+3[dB]を示すようなメータのこと。 デジタルレコーディングでは0VU = -18dBFSを基準とすることがJAPRSにより推奨されている。 ### 仕様 VUメータは対数目盛りとなっているため、入力信号をそのまま整流・平滑したものをメータに入力すればよさそう。 よって図1に示すような回路を設計すればよい。  また、今回はできるだけ低電圧駆動(5V以下)が可能な回路を製作したい。 そのためには、よく見かけるダイオードによる整流回路ではなく、オペアンプを用いたロスのない整流回路を用いる。 ここでは、CQ connectに[単電源OPアンプを使ったAC-DCコンバータ](https://cc.cqpub.co.jp/system/contents/3575/)としてピッタリな回路が載っていたため、これを参考にする。 ## 回路 図2のような回路を設計した。  ### 使用部品 |部品番号|名称|用途|値・型番| |--------|----|----|--------| |C1|電解コンデンサ|電源の平滑・安定化|適当(100μ~470μF)| |C2|セラミックコンデンサ|オペアンプのパスコン|0.1μF| |C3, C5|セラミックコンデンサ|カップリング|0.1μF| |C4, C6|電解コンデンサ|信号の平滑|適当(10μ~33μF) 容量によって振れの激しさが変わる| |D1, D2|ダイオード|メータの保護|適当(ここでは1N4148)| |J1|電源入力端子| |適当| |J2, J3|オーディオ入力端子| |適当| |MES1, MES2|アナログパネルメータ| |SD-670 50μA| |R1, R5, R6, R10|抵抗| |2k| |R2, R3, R4, R7, R8, R9|抵抗| |1k| |RV1~RV8|半固定抵抗|後述|10k| |U1|4回路単電源オペアンプ| |適当(ここではTA75092P)| ### 最終的な仕様 - 電源電圧: オペアンプまたは周辺の部品の定格に同じ。 ### 調整箇所 入力信号やオペアンプ、メータの誤差などを吸収するために、回路の各所を調整できるようにした。 - 信号ATT: 入力信号が大きい場合に小さくできる。 - 対称度調整: オペアンプによる整流回路において、負側の波をどれだけ増幅するかを調整できる。 - クリップレベル調整: この回路では、ダイオードの順方向電圧以上の信号をGNDに落とすことでメータを保護している。そのため、これを調整して信号の最大値を決める。 - メータ電流調整: 信号に対してメータをどれだけ振らすかを調整する。 ### 調整方法 ここでは、最大値+5VU = -13dBFSとなるように調整を行なう。 理由は、最大値+3VUとするとダイオードによる保護回路の働きが不十分であったためである。 また、+5VUのとき50μA、0VUのとき35μAを指すように調整する。 電源を入れる前に、信号ATTを右いっぱい(減衰しない)、メータ電流調整を左いっぱい(抵抗値最大)に回しておく。 1. WaveGeneなどのソフトを用いて、-13dBFSのSin波を入力する。 2. オシロスコープでテストポイントにおける電圧波形を観察しながら、図3と図4を参考に波形が適切になるように対称度調整を回す。波形がクリップするときは信号ATTを回してクリップしないようにする。オシロスコープがない場合は増幅率がもっとも低くなるように回しておく。 3. メータ電流調整を回してメータが50μAを指すようにする。 4. 入力信号を-18dBFSにする。 5. メータが35μAより上を指しているならば、クリップレベル調整を電流が下がる方に回す。逆の場合は電流が上がる方に回す。 6. 入力信号を-13dBFSにする。 7. -13dBFSのとき50μA、-18dBFSのとき35μAを指すようになるまで3から6を繰り返す。 8. 入力信号を止め、電源を入れたまま0点調整を回して0を指すようにする。 9. 入力信号を-13dBFSにする。 10. -13dBFSのとき50μA、-18dBFSのとき35μA、無信号のとき0μAを指すようになるまで3から9を繰り返す。   ## 完成 3Dプリンタで仮のケースを出力した。    P.S. 久しぶりにでかいものを出力したらガタガタすぎた...調整が必要そう。 P.S.2. ジャンクなメータだけあって、0点調整のネジが取れてたり、2つで針の長さが違うという品質の低さが... ## さいごに 今回は外観面の作業をしなかったため、メータ目盛りをラベルシールでカスタムしたり、ケースを金属や木で作るなどすれば既成品のような完成度も目指せそう。 ※ただし、正式なVUメータの定義に従っているとは言えないため、あくまでも見た目だけのVUメータではある。 ## 参考文献 - [VUメータ - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/VU%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC) - [JAPRSはデジタルマルチレコーディングにおけるリファレンスレベル推奨値を「0VU=-18dBFS」に改定します。(2024年4月1日運用) | JAPRS 一般社団法人 日本音楽スタジオ協会](https://www.japrs.or.jp/news/4029/) - [単電源OPアンプを使ったAC-DCコンバータ | CQ connect](https://cc.cqpub.co.jp/system/contents/3575/)