sycom2600 が 2021年02月21日15時56分54秒 に編集

コメント無し

メイン画像の変更

本文の変更

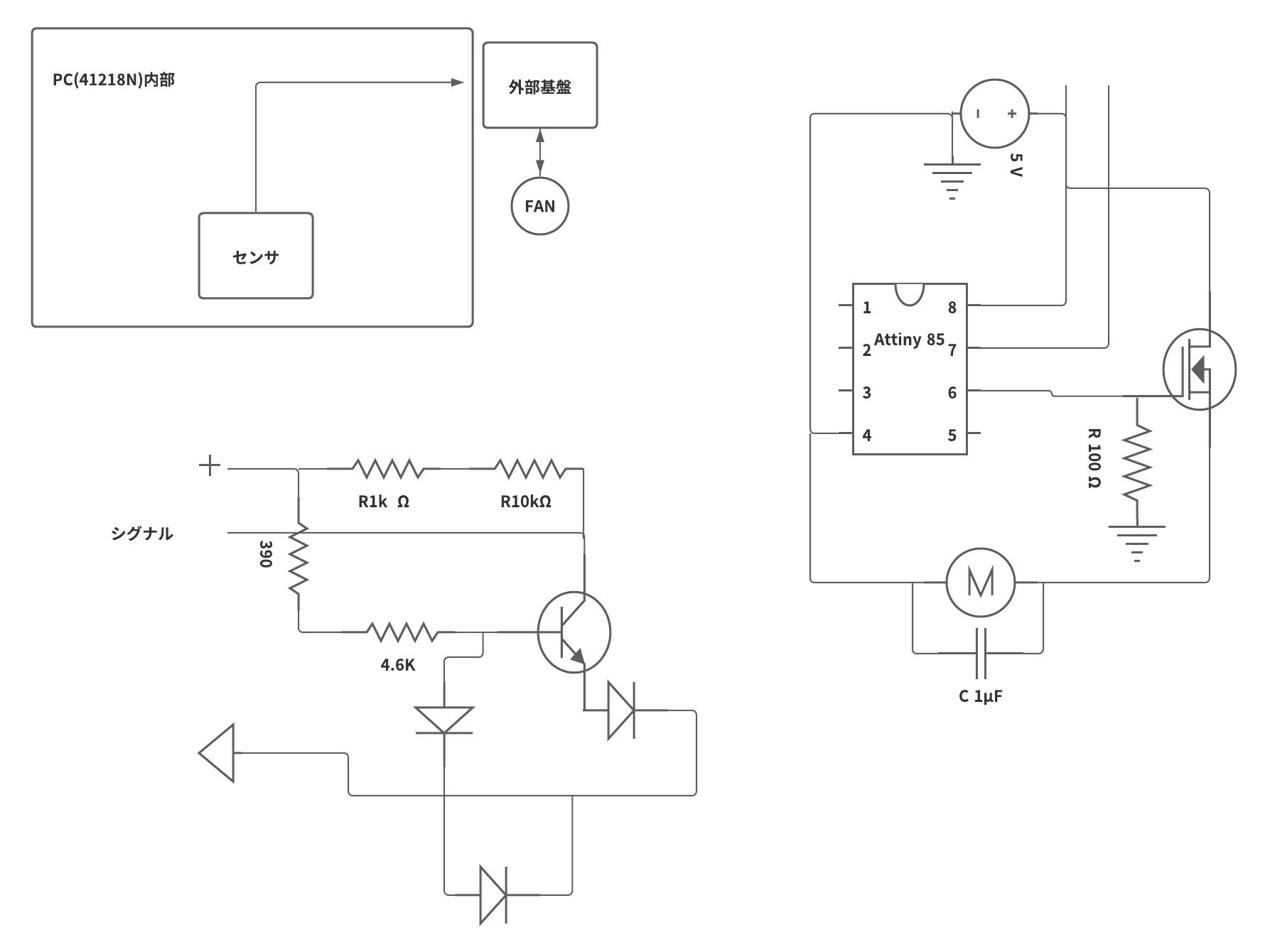

最近のラップトップPCは性能向上が著しく、低電力化も進んでいます。この高性能化は喜ばしい事ですが同時にコンテンツの肥大化も進み、一つ一つの処理が重たくなっています。 自分は未だにsandybridge世代を使っていますので、少々困った問題なのですが...まあGOMintelが14nmで足踏みして胡坐商売してたのが悪いですね。正直sandyで十分です。 しかし欠点があります。廃熱がヤバいです。スグにクロック制限が掛かります。特にZoomとかCadとかを行うと内臓Radeonと同時に悍ましい廃熱が... なら排気をすればいいじゃないと思いますが常日頃ファンを回しっぱなしだと流石にうるさすぎるので...自動で温度を取って排気を補助してくれる装置を作ろう となりました。いわゆる外付け排気ファンですね。 製作内容 ==== サーマルダイオード技術を応用し、ダイオードでの温度取得をリニアに行う。また温度情報を利用した排気補助システムの開発 ただし、センサーは内部設置が可能な大きさ(CPU周りのスペースである20mmx7mmⅹ1.7mm)に抑えるセンサー回路設計とする。電源ラインをPCと完全に分離させる。 以上を目標として製作を進めました。 なのでMAX664ⅹシリーズが使えません。悲しい。 使用したもの ==== 適当なFAN(今回は自作モロッコファンを使用) 適当なFET(K2232を使用) 2sc1815GR(←なんで東芝使った!!こんな実験に貴重な国産を使うなよ って今思ったので格安外国互換品でいいと思います。いや絶対互換の方がいいです) 汎用小信号ダイオード 1N4148x3 金属皮膜抵抗 4.6k 360 1k 10k それぞれ1本 3端子汎用コネクタx1 ピンヘッダ USBケーブル ケーブル attiny85 その他必要に応じてポリスイッチ、基板等... 基板設計 ==== 設計なんてカッコよく書いてますが実際は普通に傾きが大きくなるグラフを抽出できる回路にすればいいだけです。 自分は40℃前後で大きな変化を付け、65℃まで変化をつけたかったので.tempコマンドを使って検証しただけです。 抵抗は上記の物を使用することにしました。 もし、もっと高温の物を作りたい方や低くしたい人はダイオードを変えたり、ダイオード側の抵抗を変えればレンジを変えられます。 この時、カーボン抵抗でも良いのでしょうが...金属皮膜抵抗の方が気分的な問題で良いと思います。 センサー部は制約が今回大きいです。なので回路は最低限でケーブルを伸ばしてデータを外部に送る必要がありますが増幅も入れなければいけません。 たまたま今回のPCでは謎の空きポートがあるためそのすき間から引っ張ります。コネクタ先からは別の制御基板にします。 モーター側制御は毎度の如く、PWMで2232を使った簡易制御です。 回路図は  このような感じです。 ダイオード3つのうち、一つだけがサーマルダイオードとして仕事を行います。 この回路では図面一番下の横置きになってるダイオードですね。 これをトランジスタで増幅して マイコンに入力するといった流れになっています。 電源は今回、USBモバイルバッテリの基板を流用し、ジュラルミンケースの中に18650を入れて一度5vにしてから給電しています。 面倒な場合はUSBケーブルを生やしてPC給電でも良いかもしれませんがその場合しっかりと保護回路等は付けた方がよいかもしれません。 コンデンサが付いている理由は、ノイズキラーとしてつけているのですが、さすがにブラシがないのでアウターロートのモータにつけても意味はないとは思いますが電波混信の原因は少しでも排除したい癖があるのでつけた次第です。正直無くても動きます。 GNDはケースにも一応つけておきましょう。電位差で錆びる?まあ仕方がないでしょう。 実際に組んでみるとセンサー部はうまーく配線すればしっかりと規定内の寸法に収まりました。 結構頑張れば行けます

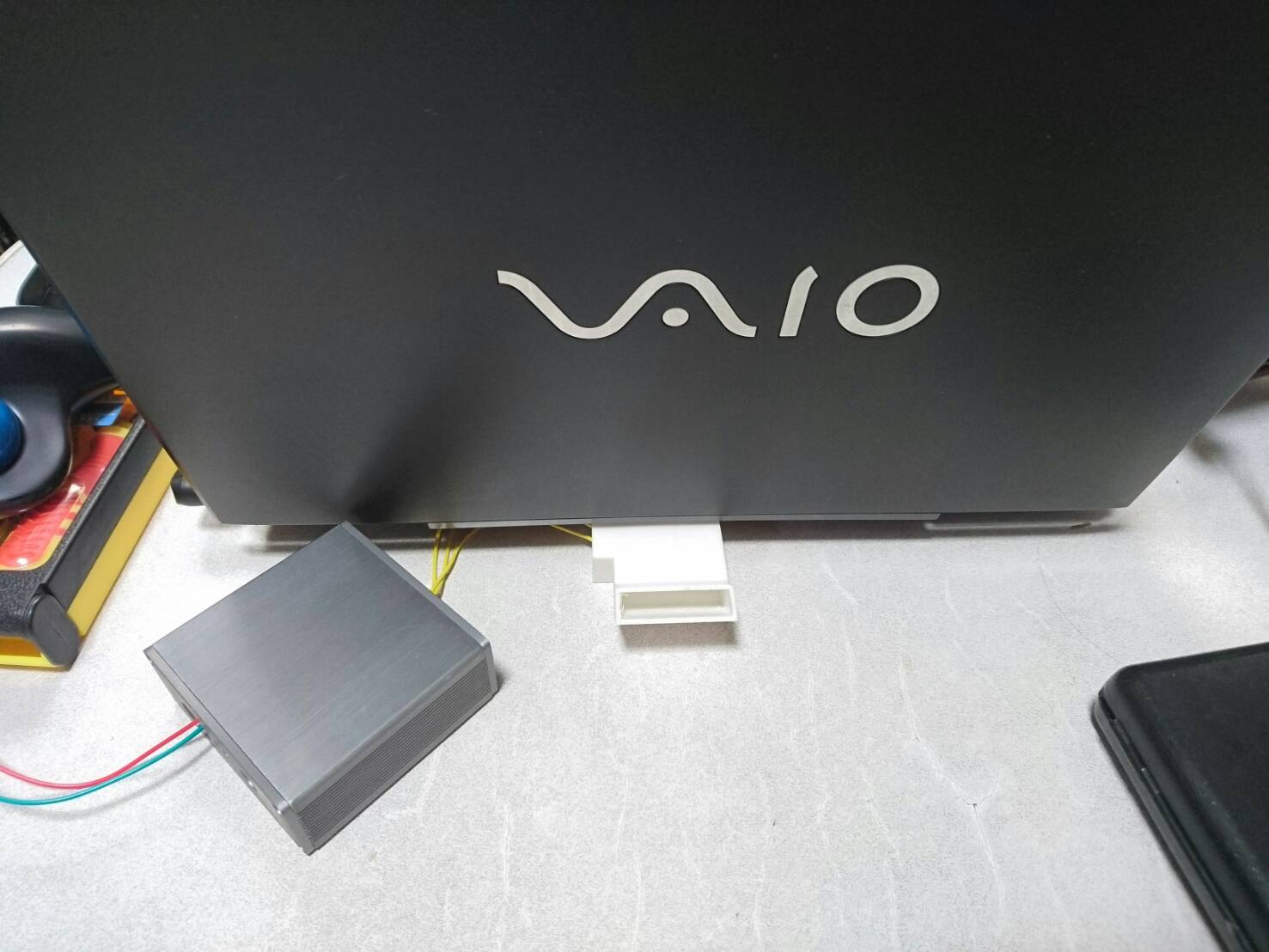

こちらが比較写真で、試験用に関係ないケーブルがたくさん生えています。 9V角電池より小さいのが見て取れます。

まとめ 結果 ====

上手く思ったように動作してくれることを確認できました。 HWモニター 実測値、また非接触温度計による外部計測、CPUtempなどを用いた温度計測、すべてにおいて10度以上の温度の低下が見られました。 アイドル時でのファンの自動停止も確認できました。 これで正常に動いていることが 確認できました。 またバッテリーも今のところ充電なしで動いているので少なくとも20時間以上は持ちそうです。 基板も小さく作れましたが、もう少し改良の余地があるのでモチベーションがあれば手直しもしたいです。

以上です。

参考にさせていただいたサイト ==== detail-infomation.com様 https://detail-infomation.com/ltspice-temp-command/