aobat が 2021年12月19日10時33分27秒 に編集

初版

タイトルの変更

電池式水やり機をつくる

タグの変更

PIC

メイン画像の変更

記事種類の変更

製作品

ライセンスの変更

(Apache-2.0) Apache License 2.0

本文の変更

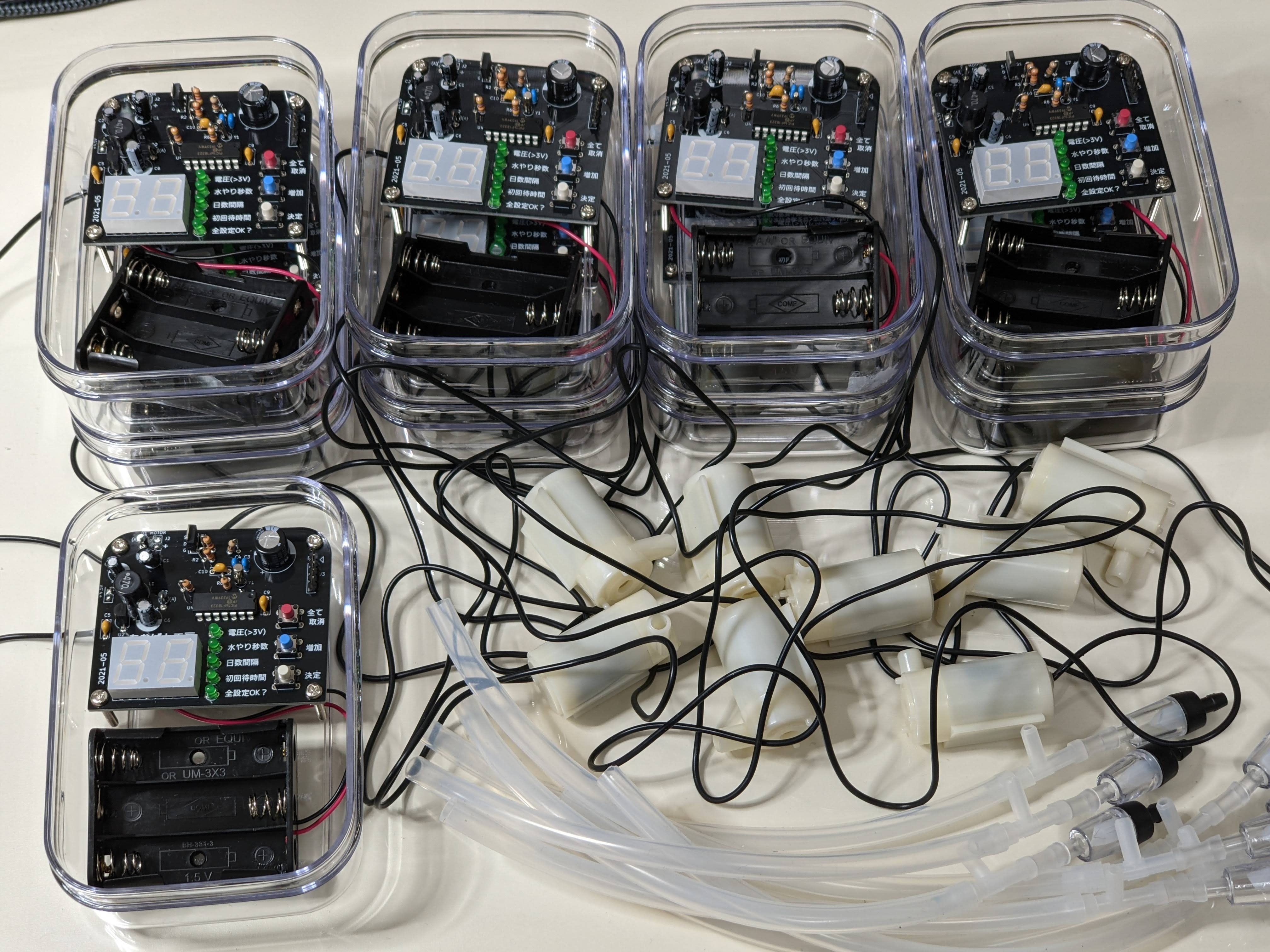

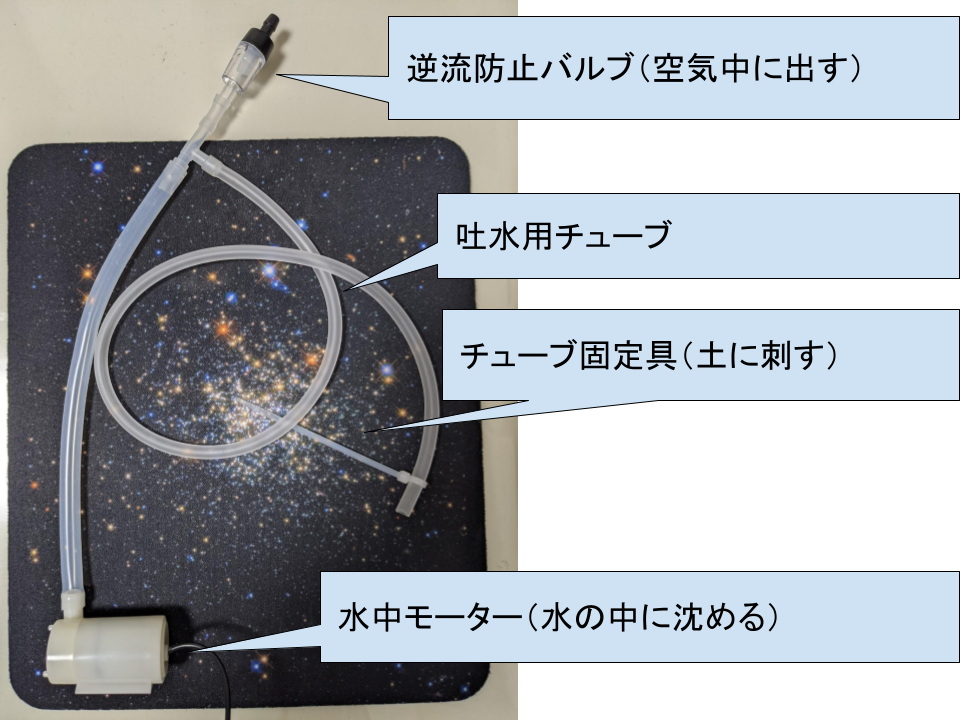

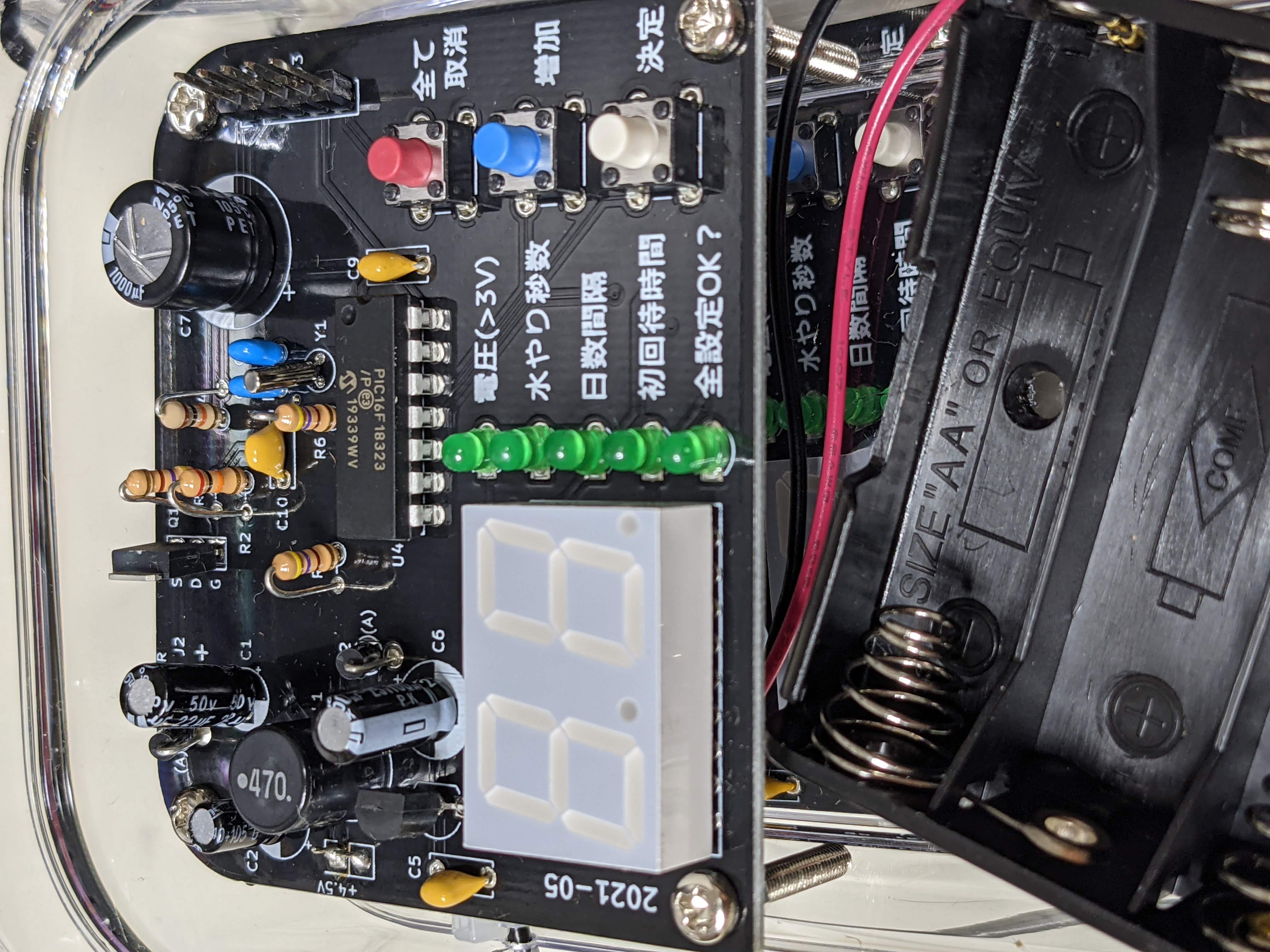

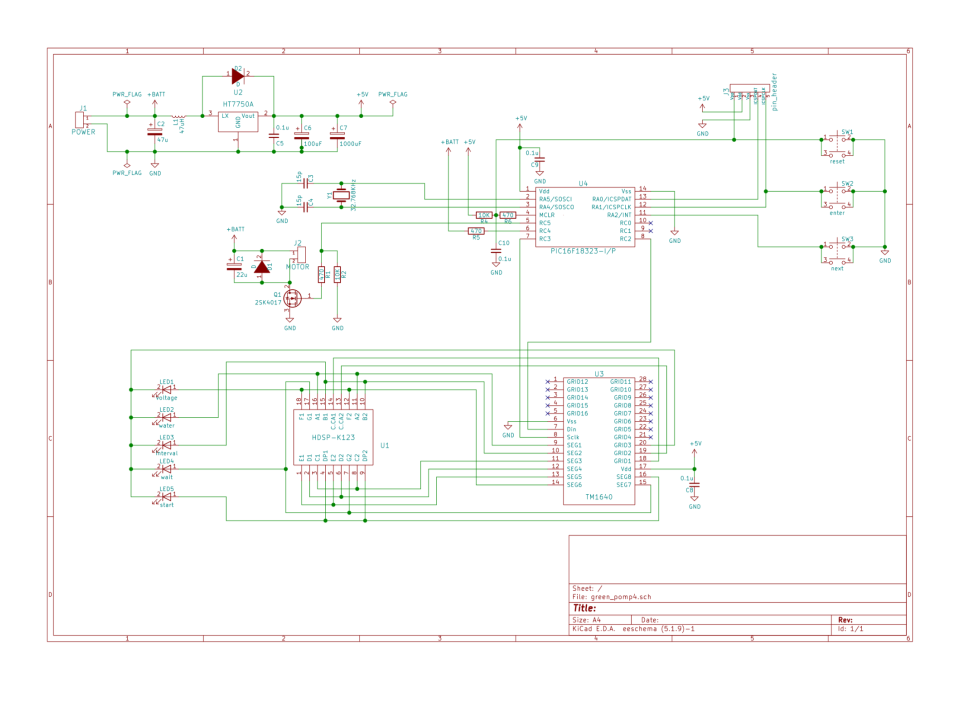

# 植物はちょっと水をやらないだけで枯れる ベランダに置いた鉢植えは乾燥しやすいのですぐに土が乾いてしまう。そしてバラなどは水が切れるとすぐに葉が黄色くなって弱り始める。そうなると虫も付きやすくなる。夏の暑い日などは特に心配で、安心して外泊できない。 # 作りたいもの 電池で作動するコンパクトな水やり機が欲しい。ベランダをチューブだらけにしたくないので、一鉢に対し一個の水やり機を設置することとし、ペットボトル程度の大きさの水タンクから吸い上げるようにしたい。鉢植えの分だけの台数が必要になるので、なるべく安価に作りたい。バラは1日に2回水やりしたいが、サボテンの場合は一週間に一回にするなど、水やり間隔は自由に変えたい。水やり時間も自由に設定したい。もちろん水量も自由に設定したい。葉っぱが黄色くなってから電池切れに気づくような事態は避けたい。エネループでも動作するようにしたい。 # ほっとくと水が駄々洩れの問題 水タンクからチューブで水を吸い上げて鉢に流す構造とするが、チューブの先が水タンクの水面より下にあると、ポンプが停止しても水がそのまま流れ出てしまう。「使用上の注意:鉢植えより上に水タンクを置いてください」などという仕様は、当然許容できない。 # どうやって解決したか 吐水が終わると、確実に水面より上にあるチューブの部位から空気が流入するようにする。逆流防止バルブを水の流れる方向にさかさまに取り付けて、反対側を空気中に開放した。これによって、吐水が終わって水圧がなくなるとチューブ内に空気が流入することになる。 # 主要な機構と外観 水やり機構は写真を参照。  水やりチューブはふにゃふにゃだが、水タンクの壁の内側にもたれかけさせるので問題ない。使わないときはチューブを丸めてケースの中に入れてフタができるので、保管時にコンパクトに収まってよい。  実験ではポンプが止まると水がちゃんと止まることが確認できた。 # ユーザーインターフェース  タクトスイッチ、LED、7セグ表示器で水やりの設定を入力する設計とした。使い方がわかるように、オリジナル基板にシルクを入れて、今どの操作を行っているのかをわかるようにした。 この水やり機が欲しいという友人がいたので、[説明書](https://github.com/aobato/green_pomp4/blob/main/green_pomp4%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8.pdf)も作ってみた。 # 回路 単三電池3本で水中ポンプを動かすことにした。水やり間隔や水やり時間、次回水やり開始までの初期遅延時間の設定などは7セグで表示。コントロールにはPICを使用した。また、長時間作動してもタイマーの時間がずれにくいようにPICには外部から水晶振動子によるクロックを与えている。また作動中はLEDをチカチカさせて生存アピールを行い、電池残量はチカチカするLEDの場所で分かるようにした(PICのADCで監視)。  図がぼやけて見えにくいので[PDFのリンク](https://github.com/aobato/green_pomp4/blob/main/KiCad/green_pomp4/green_pomp4.pdf)も貼っておく。 # プログラム プログラミングにはMPLABを使用。7セグのコントロールにはTM1640を使用したが、そのライブラリはどこかで見つけたarduino用のものをPIC向けに改造して実装。ソースコードを公開するので、くわしくは[こちら](https://github.com/aobato/green_pomp4/tree/main/MPLab/GreenPomp_2021.X)を見てほしい。 # 結果 ちゃんと活躍している。一日2回、100mlくらいの吐水量だとエネループで3ヵ月くらい電池が持つようだ。 # つくってみたい人へ オリジナル基板の[ガーバーファイル一式](https://github.com/aobato/green_pomp4/tree/main/KiCad/green_pomp4/%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB)を公開するので、作ってみたい人はこれを使って発注してみてほしい(筆者は[fusionpcb](https://www.fusionpcb.jp/)にお願いした)。ソースコードも記事の上のほうにある。部品は主に秋月電子やアマゾンで手に入れた。部品表は[こちら](https://github.com/aobato/green_pomp4/blob/main/%E6%B0%B4%E4%B8%AD%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%97%E9%83%A8%E5%93%81%E8%A1%A8.pdf)。オリジナル基板の費用を含め、一台2000円くらい。