JR6HSX が 2020年04月27日07時34分15秒 に編集

コメント無し

本文の変更

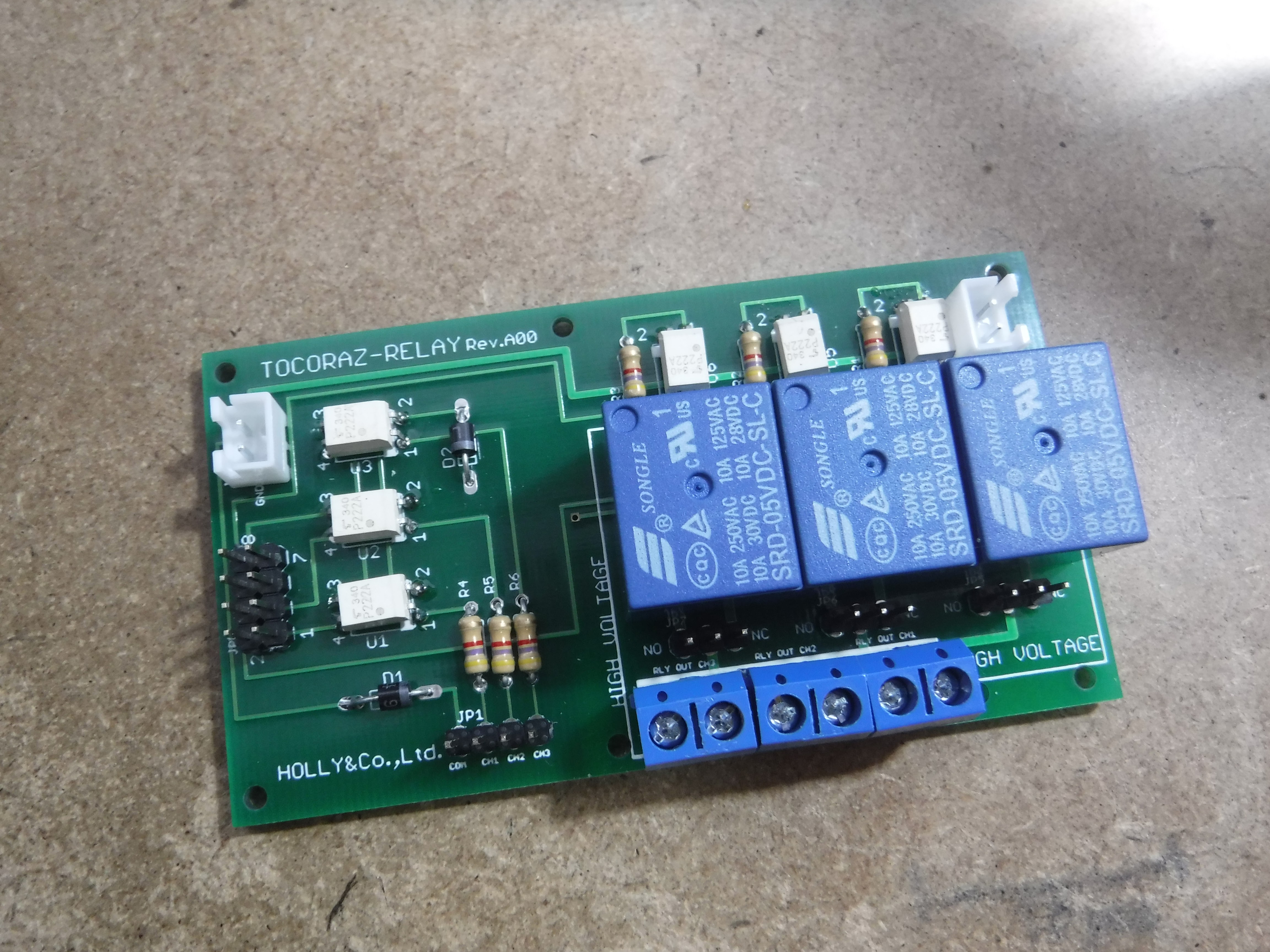

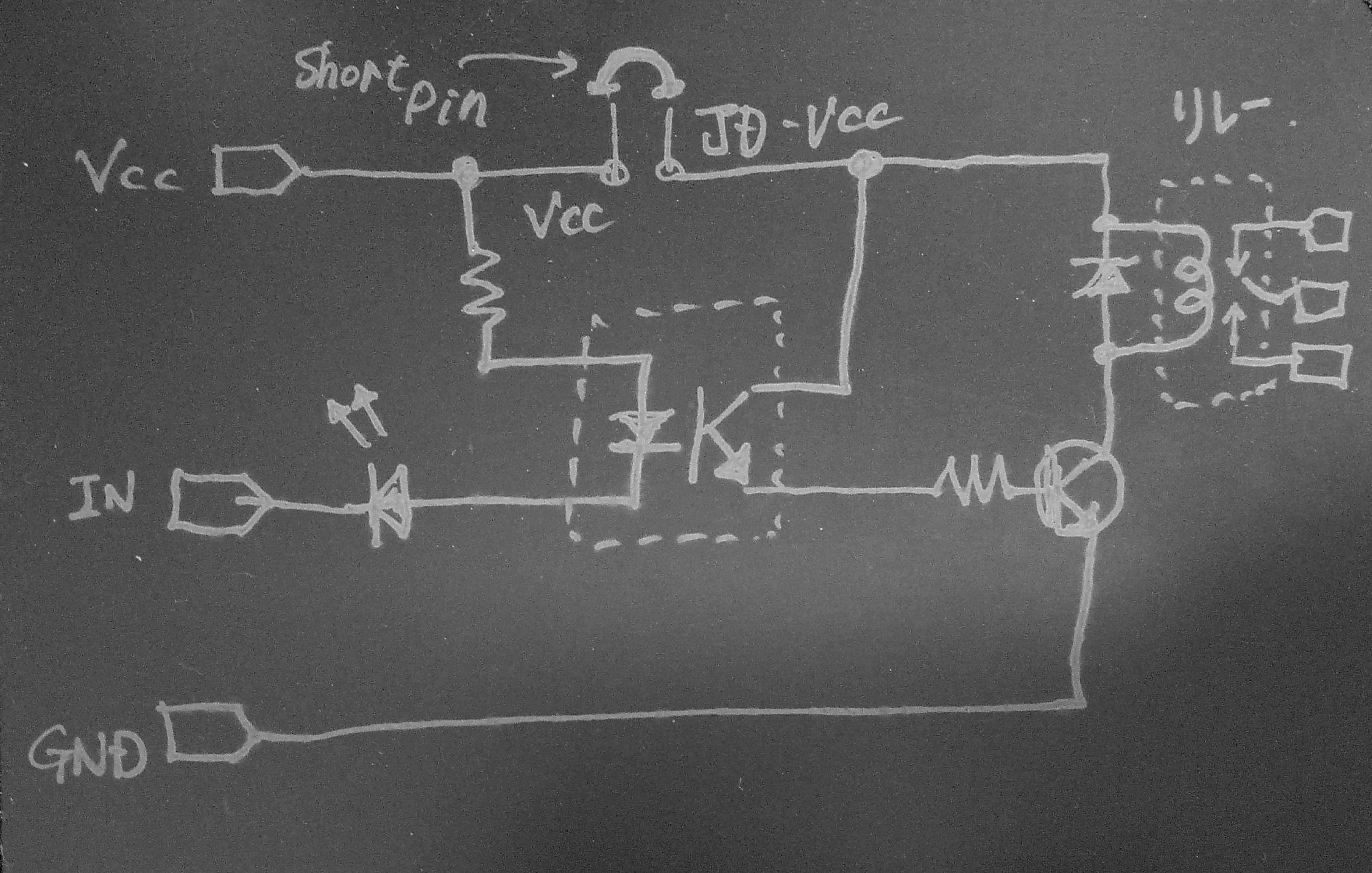

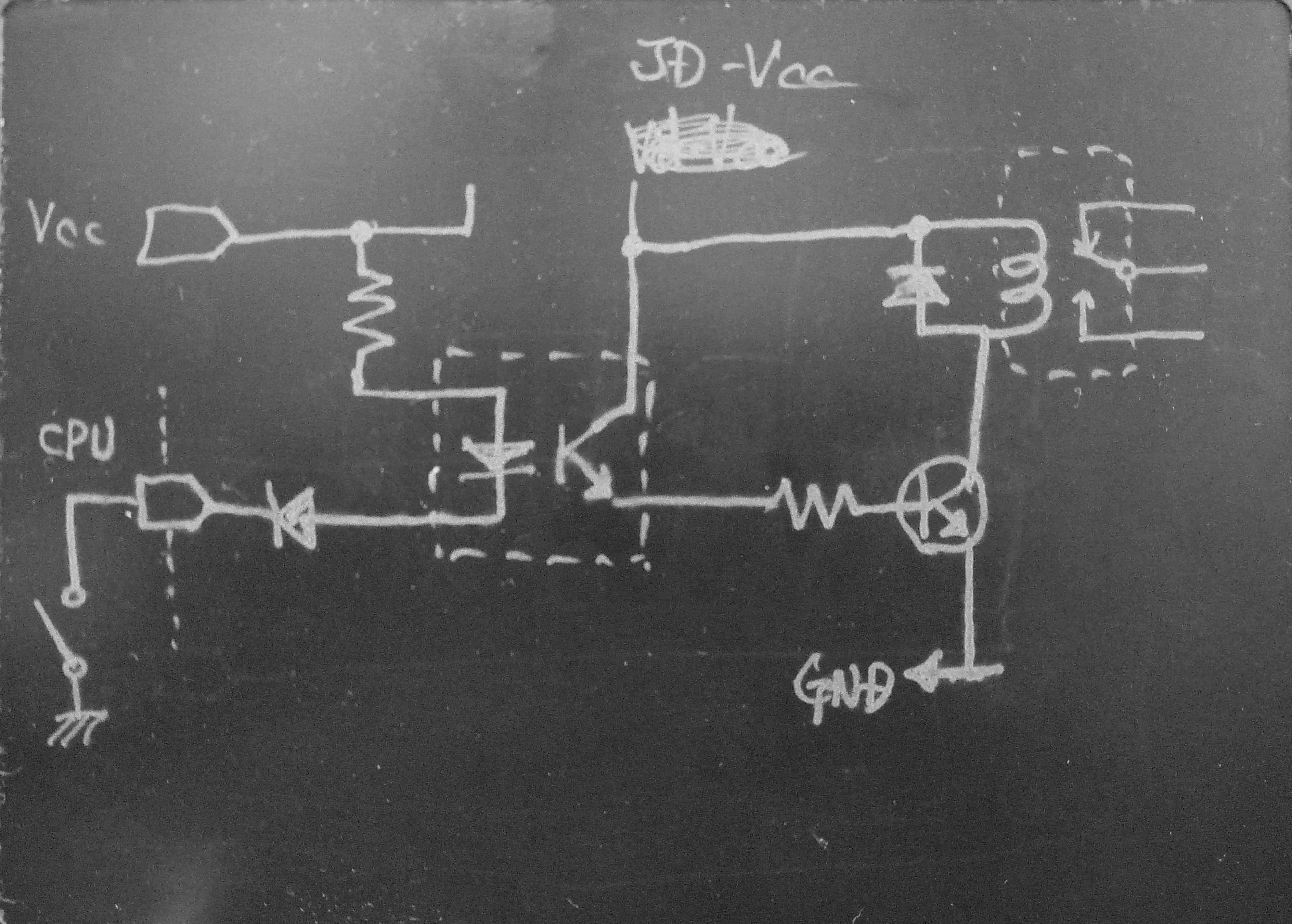

# リレーモジュール使ってみたけど そもそも、リレーモジュールってどんなの? という疑問もあるかもしれません。モータや大きな照明のスイッチをON/OFFする際にはArduinoやRaspberryPiなどのI/Oピンで直接制御することはCPUを壊してしまうので出来ません。そこでリレーを使って、力強くON/OFFするのです。  > 写真はイメージです。 でも、 ご存知かも知れませんが、リレーには電磁石が使われます。ある程度(ArduinoやRaspberryPiのI/Oポートを壊すには十分な)電流が必要になります。そのため、CPUのI/Oピンでは電磁石の電流を制御するための小さなリレー(フォトカプラ)を使ってメインのリレーの電磁石をON/OFFします。 これは、メインのリレーにより制御される電源とI/Oピンを電気的に絶縁するにも都合が良いことになります。 そんな時のために市販のリレーモジュールはVccとJD-Vccと書かれたピンをショートピンでショートして売っていたりします。 このショートピンの存在を気にしていない方も多いのではないでしょうか。 また、とりあえず、コイル駆動用の電源は別電源を用意して回路に加えたけれど、どうも調子が悪い。という人も多いのではないかと思います。 # 回路図を調べてみた 代表的な回路を紹介します。  図中、中央上の部分にショートピンを書いています。よく見るとこのショートピンで1次側と2次側が分離されています。 ショートピンをショートの状態で使うと図中左のVccに印加された電圧が中央フォトカプラの2次側にも加わり、リレーのコイルにも加わることがわかります。 VccをArduinoの5Vからもらっていたら動くかも知れないけど、結構厳しいかも知れません。 電圧降下を起こすかも知れません。 # リレー用の強力な電源を用意できたら さて、5Vの強力な電源が用意できたら、リレーのコイルにはこの強力な電源を供給しましょう。 その時には、JD-Vccのジャンパー線を外します。 この状態の回路を描き改ると以下のようになります。  強力な電源は、JD-VccとGNDに接続します。リレーのコイルを駆動するのに使います。 そして、CPU側はVccとCPUからの制御線をフォトカプラのカソード側(負極)に接続することで、上の回路図のCPUの部分がGNDにつながるスイッチになります。 すなわち、CPUの出力ピンを"0"にすることで、GNDに接続され、Vcc-->フォトカプラ-->GNDと電気が流れます。 その結果、フォトカプラのトランジスタが通電してリレーコイルに繋がっているトランジスタをONしてコイルに大きめな電流を流すことが可能になります。 # まとめ JD-Vccを使う時には、 - VccとJD-Vccを接続しているショートピンを外します。 - JD-VccとGNDにリレー用の電源を接続します。

- CPU側のGNDはリレーモジュールから外します。(絶縁が無くなる)

- CPU側のGNDはリレーモジュールから外します。(外さないと絶縁出来ない。GNDが共通になってしまう)

- CPU側のVccからINに電流が流れます。 - CPUのポートは出力ですが、実際には電流が流れ込みます。 これらを意識して、安全に使いましょう。 リレーのON/OFF音がくっきり聞こえるようになりますよ。