RADIO が 2021年07月22日11時57分45秒 に編集

コメント無し

記事種類の変更

製作品

本文の変更

早押しボタンの作り方を調べてみると、マイコンやリレーを使用したものが多くありました。しかし、これらは必ず遅延があります。 そこで今回は、トランジスタを使って出来るだけ早く反応する早押しボタンを作ってみました。

早押しボタンの作り方を調べてみると、マイコンやリレーを使用したものが多くありましたが、今回は、トランジスタを使って出来るだけ早く反応する早押しボタンを作ってみました。

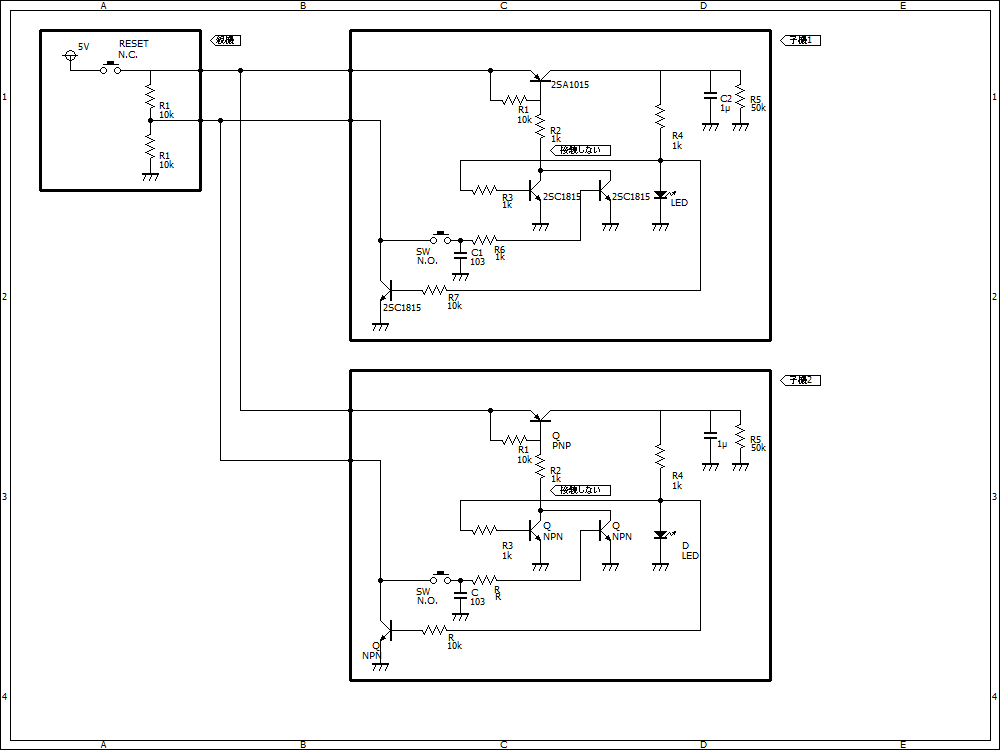

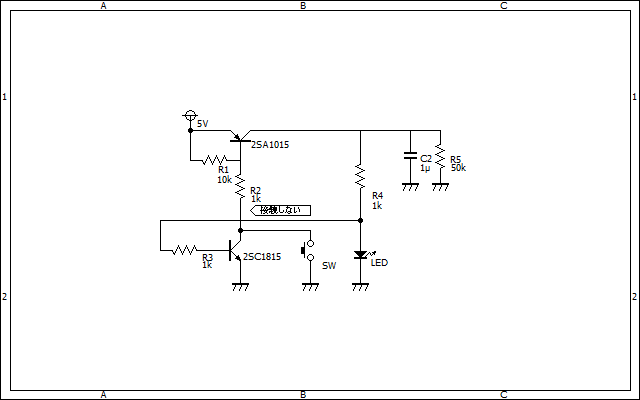

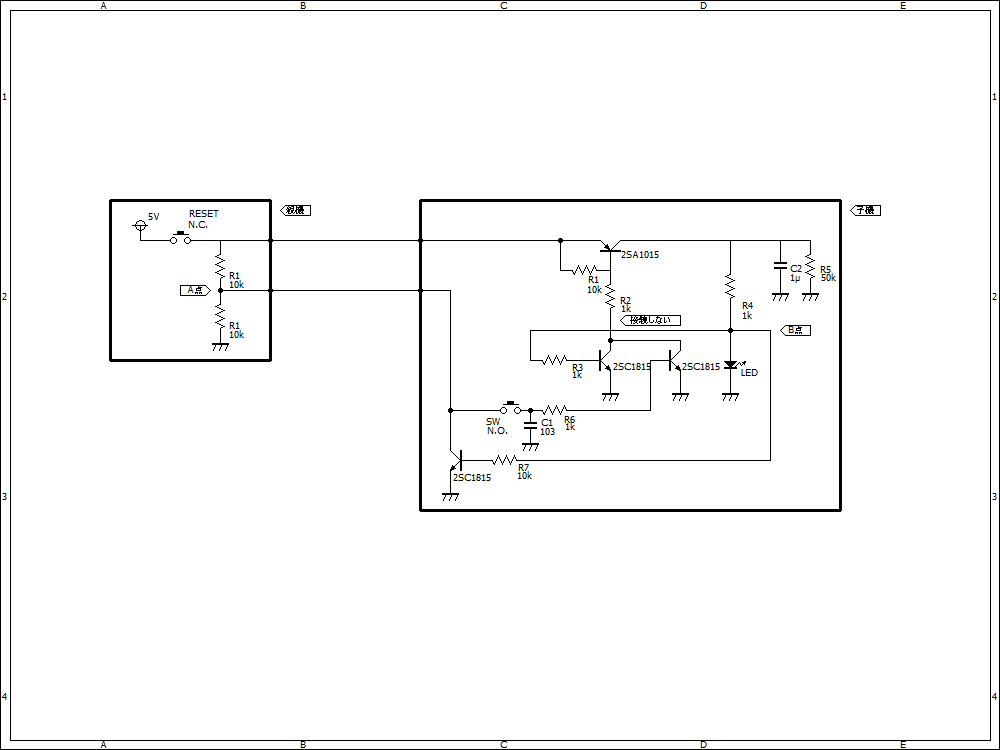

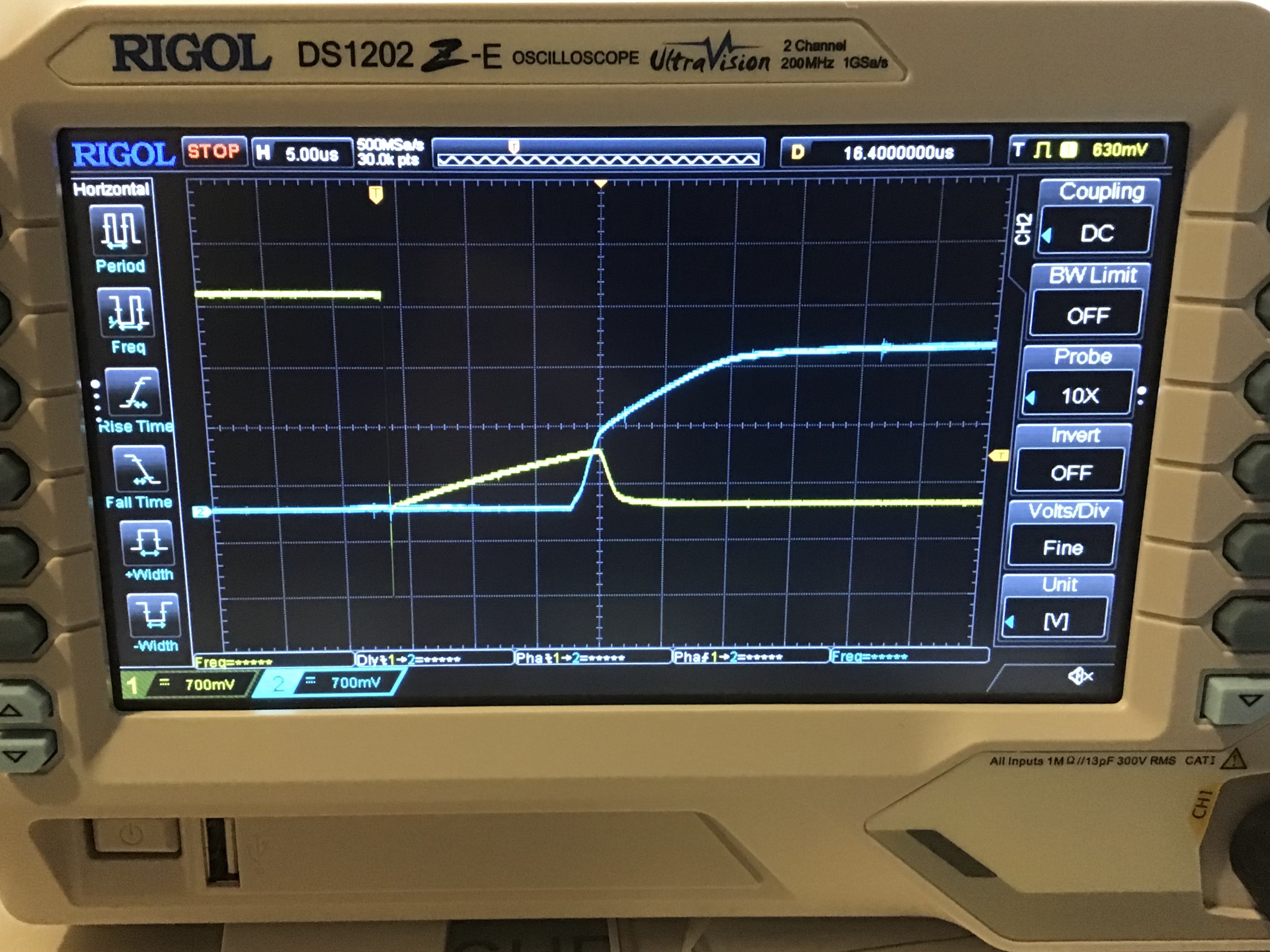

# 回路図  # 仕組み 子機の回路図を、わかりやすいように主要な部分以外取り除くと、下図のようになります。  LED横のトランジスタをスイッチに置き換えています。 この回路は、自己保持回路となっていてスイッチを一度押すとスイッチを離してもLEDが点灯し続けます。 ここで元の回路図を示します。  スイッチが押されると、自己保持回路がONしB点の電圧が上がり、LEDが点灯します。 また、B点の電圧が上がることにより上の回路図左下のトランジスタがONし、A点の電圧が0Vまで下がります。 A点の電圧が0Vになると、ほかの子機のスイッチが押されてもON(LEDが点灯)することがありません。 つまり、早押しボタンになります。 # 使い方 回路図のように親機と子機を接続して使います。 子機がOFFの時入力抵抗は理論上無限で、同時に2つ以上の子機がONすることは原則無い(次の項目にあるように、あまりに短い時間で2つ以上スイッチが押されると同時に複数ONになる可能性はある)ので、何個でも並列に子機を増やすことができます。 実際は僅かにOFFの時にも電流が流れますが、それでも数十個、数百個には増やせるはずです。 # 性能 オシロスコープでA点(黄)とB点(青)を測定した画像です。

スイッチが押されてから自己保持回路が作動するまでに、15μs程かかっていてマイコンに負けてしまいそうです。

スイッチが押されてから自己保持回路が作動するまでに、15μs程かかってます。

この時間に別のスイッチが押されると正しく判定できなくなってしまいます。 この時間を短くするには、スイッチの横にあるパスコンの容量を小さくすれば良いのですが、これ以上小さくすると電源を入れた時に誤作動してLEDが光ってしまいました。

より高性能にするためには、設計を変更する必要がありそうです。

これがこの回路の限界のようです。

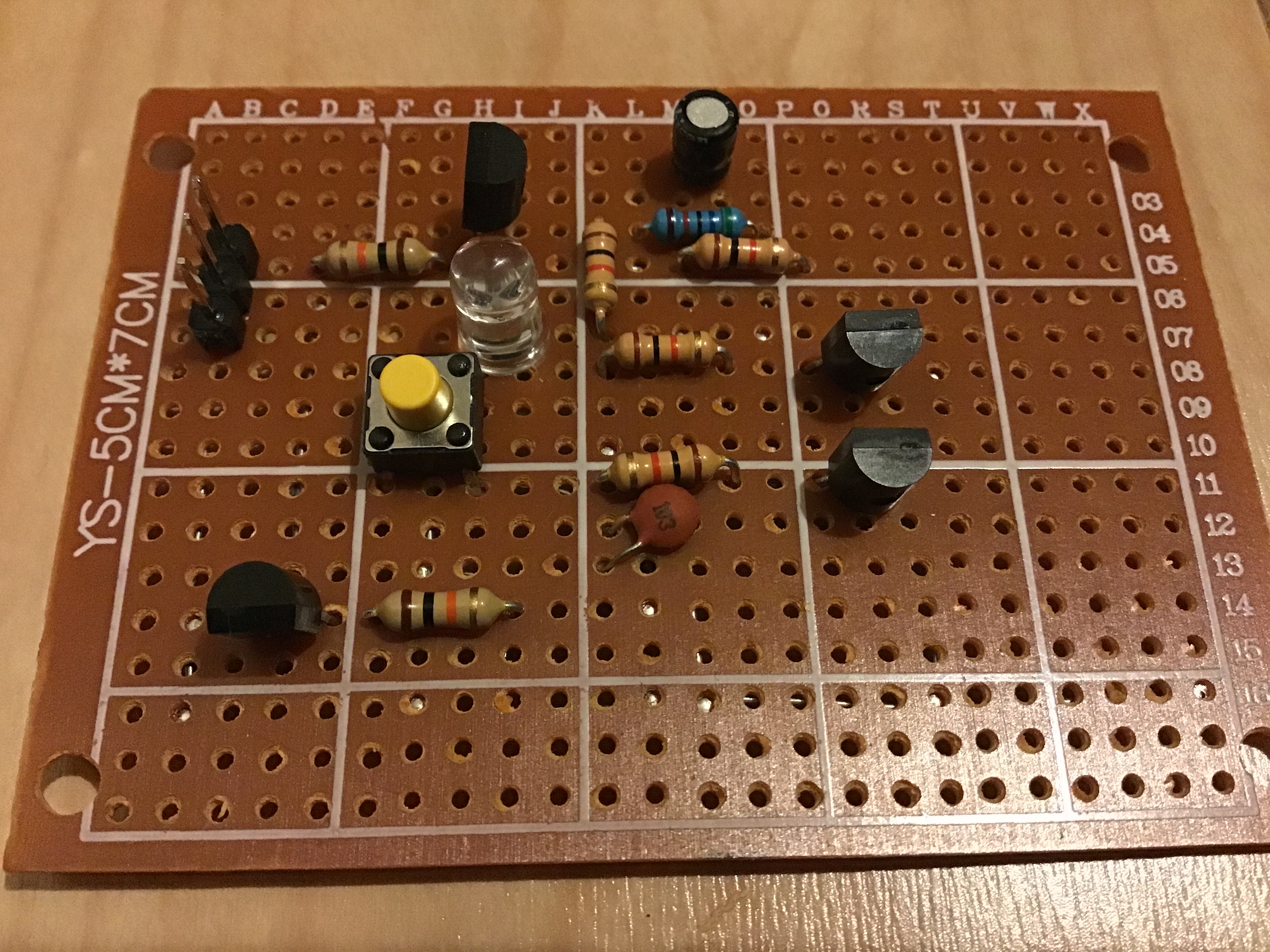

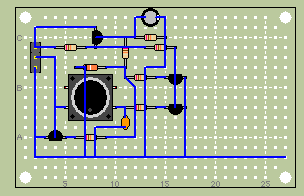

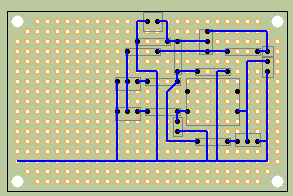

# 配線  子機表  子機裏 親機は、電源、抵抗2個、リセットスイッチ、子機と接続するコネクタを回路図の通りに配線します。

とても簡単でブレットボードで毎回組み立ててしまっているので、決まった配線図がありません。