自作した電源回路に AC100V を繋い瞬間、バチン!とブレーカーが落ちた、という経験はありませんか?私はあります。つい先日、簡易な電源回路を実験しようとしたら部屋が真っ暗に。ブレーカーを復帰し、もう一度恐る恐る通電してみたところ、今度は「バチバチバチッ」という音とともに抵抗が焼け、故障しました。

本記事では、安価な部品を使い、そのような危険な実験を安全に行えるようにする装置をご紹介します。突入電流でブレーカーが落ちることを防止し、さらに突入電流があることをお知らせします。

突入電流の保護

突入電流の保護に使う部品は「メタルクラッド抵抗器」です。これは大電力用の抵抗器で、例えば 25W とか 50W とかの定格電力のものが安価に売っています。希望する抵抗値やワット数のものが手に入るのであれば他の種類、例えばセメント抵抗とかでも良いです。この抵抗を検証対象の回路と AC100V の間に挿入し、突入電流を制限するというのが基本のアイデアです。

R1 がメタルクラッド抵抗です。筆者は 25W 1kΩ のものを使いました。

「保護対象の回路」が、定常的にどれくらいの電流を流すのかで抵抗値を決めます。今回実験した「保護対象の回路」は筆者が自作した電源回路でして、定常状態で 10mA ほど流れる設計です。そのため、R1 を 1kΩ とすれば、定常的には 1kΩ×10mA=10V 程度の電圧降下となります。そして、もし保護対象の回路に大きな突入電流が流れるような場合でも、最大 100V/1kΩ=0.1A しか流れず、回路の破損を防ぎます。10V も電圧降下してしまうと保護対象の回路がうまく動かない、という場合は、もう少し小さな抵抗値にします。ただ、小さくしすぎると突入電流を制限する力が弱まるため、回路の破損の可能性が高くなります。

抵抗を直列に入れるわけですから、当然、その抵抗で電力を消費して発熱します。そのため、比較的小さな電流しか流れない回路を前提にした方法です。抵抗のワット数は、保護対象の回路がショートした場合を考えた大きさにします。保護対象の回路がショートすると保護抵抗に 100V すべてがかかります。1kΩ の保護抵抗の場合、100V で 0.1A 流れるわけですから、消費電力は 10W です。

突入電流の検出

突入電流の検出方法の基本的なアイデアは、保護抵抗 R1 の両端電圧を計ることです。突入電流が流れたときにだけ R1 の両端電圧が検出閾値を上回るような閾値に設定します。

R2 と R3 で分圧された電圧が D1・D2 を光らせるに十分な電圧に達すると LED が光るという回路です。R1 に 10mA しか流れていない通常時、R1(1kΩ)の両端電圧は 10V 程度です。このとき、R3 の両端電圧は 0.56V 程度になります。このくらいの低電圧では赤色 LED は光りません。

赤色 LED は一般的に順方向電圧 2.1V 程度と言われますが、実際にはそれより低い電圧でうっすらと光り始めます。個体差はありますが、仮に 1.4V でうっすら光るとします。R1 の両端電圧が 25.2V のとき、R3 の両端電圧が 1.4V となります。つまり、R1 に 25.2mA の突入電流が流れると LED がうっすら光ることになります。10mA 程度の定常状態では光らず、25.2mA 以上の電流で LED が光ることにより、突入電流が検出できるわけです。

LED が逆方向に並列接続されているのは、LED に過大な逆電圧がかかるのを防ぐためと、交流の両側で突入電流を検出するためです。LED の逆耐圧は通常かなり小さく、5V 程度です。そのため、D2 無しだと R3 に下から上方向の電流が流れるときに D1 に過大な逆電圧がかかる可能性があるのです。保護対象の回路がショートしたとすると、R1 の両端電圧は AC100V、つまりピーク電圧で 144V となります。このとき R3 の両端電圧は 8V となります。これは D1 の逆耐圧を超えていますね。D2 があることで、R3 に 1.4V 以上の電圧が発生したときに電流が D2 へ逃げるため、R3 の両端電圧が 5V まで上がることが無くなります。

ちなみに、R2 や R3 の定格電力は小さいもので大丈夫です。抵抗値が十分に大きいので、電流がほとんど流れず、消費電力が小さいからです。0.1W 定格のチップ抵抗では定格電圧・電力ともに不安ですが、1/4W タイプのリード抵抗なら、常に AC100V を入力したとしても十分耐えるはずです。

製作と使用例

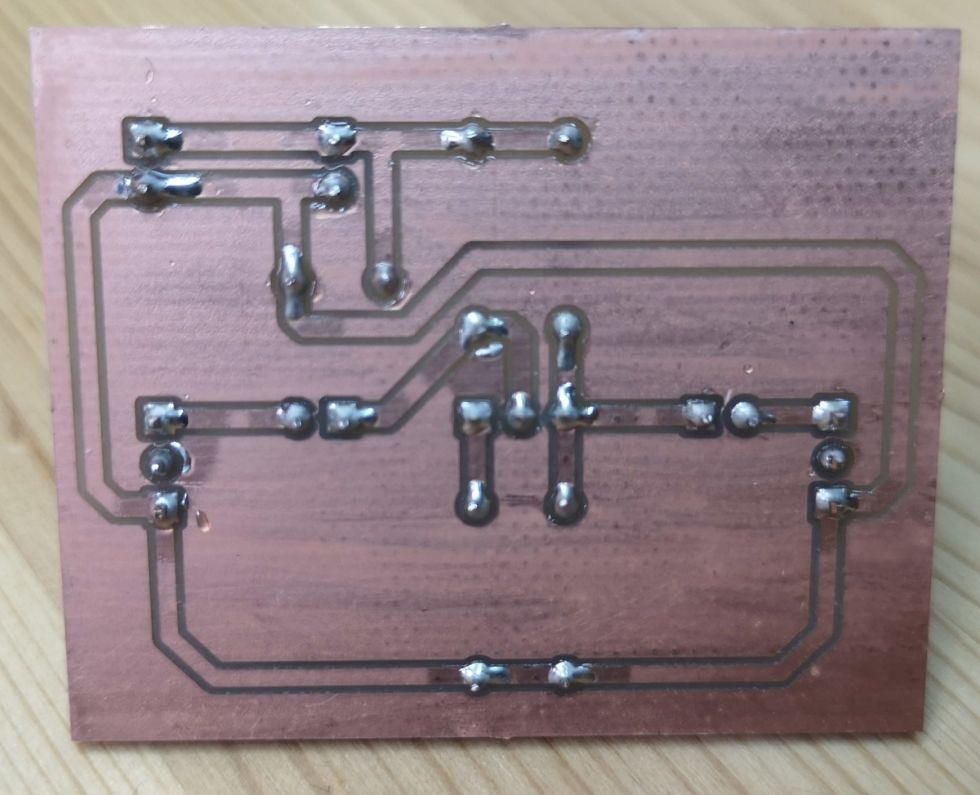

下図は突入電流検出回路の製作例です。検出回路の端子を AC100V に直接つなぎ、動作テストをしている様子です。

下図は保護抵抗 R1 と検出回路を組み合わせる接続例です。配線がごちゃっとしていて分かりにくくてすみません。AC と書いてあるピンク色の矢印は AC100V が保護対象の回路へ向かう経路を示します。P と書いてある青い矢印は検出回路の入力を示します。

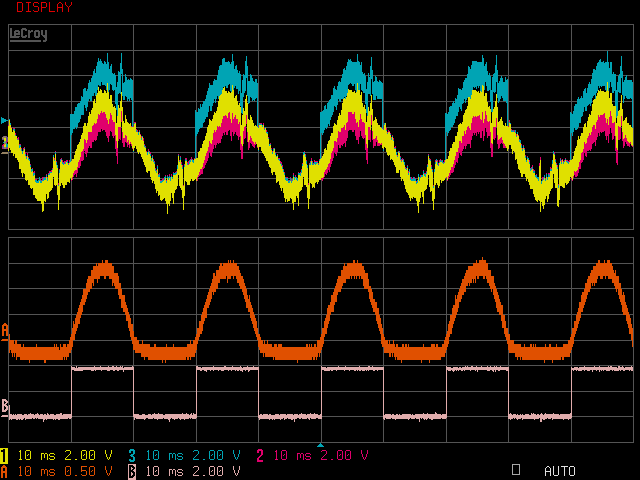

写真には撮れていませんが、実際に自作した電源回路に対して使ってみたところ、面白い結果が得られました。電源スイッチを入れた直後に検出回路の LED の片側だけが光るという現象が起きました。ほんの一瞬、片方の LED だけがピカっと光るのです。ここから推測できるのは、AC100V の波形の 1 つの山の、正側か負側の片側でだけ突入電流が発生しているということです。この現象はランダムで、必ず現れるわけではありませんでした。

この実験結果をもとに、自作の電源回路に対して AC100V の山の途中でスイッチを入り切りする様子を回路シミュレーションしてみたところ、突入電流が発生することが確認できました。シミュレーション結果は、抵抗が焼き切れてもおかしくない、最大 2.5A 程度の過大電流が発生することを示していました。実機での電流は少し違うとは思いますが、大方、同じような現象が起きていたのでしょう。安価な実験装置で有用な実験が出来たので、筆者は満足です。

ヒューズの効果

一つ納得いかないのは、0.5A でトリップするガラス管ヒューズを入れていたのにもかかわらず、抵抗が焼き切れたりブレーカーが落ちたりしたことです。ヒューズの溶断時間よりブレーカーの反応の方が早かったということです。

ヒューズを入れているからといって、安心して実験できるわけじゃないんだなと思いました。それが、今回の保護回路と検出回路を作った動機です。

投稿者の人気記事

-

uchan

さんが

2025/01/25

に

編集

をしました。

(メッセージ: 初版)

ログインしてコメントを投稿する