4558D が 2022年02月27日20時42分16秒 に編集

コメント無し

タグの変更

ダイオードクリップ

ピーククリッパ

ベースクリッパ

メイン画像の変更

本文の変更

# はじめに **注:当記事での測定結果を利用する場合は、あくまで参考程度に留めてください。当記事の内容および測定結果の間違い等による、部品破損等のいかなる損害に関しても、筆者は責任を負いかねます。**

マイコンのADCで電圧を測る回路を考えるときに、案外見落としがちなのが、過電圧に対する入力保護である。

マイコン内蔵ADCで電圧を測る回路を考えるときに、案外見落としがちなのが、過電圧に対する入力保護である。

特に、ADCの入力ピンに接続するアナログ回路の正電源電圧が、マイコンの電源電圧よりも高い場合、入力端子に絶対定格を超える電圧を入る可能性が十分にあり、それによってマイコンが壊れてしまうこともある。

このような、過電圧による破損を防ぐための対策の一つとして、ダイオードによる入力電圧のクリップが挙げられる。詳細な動作原理については、以下のリンクを参考にしていただきたい。

このような、過電圧による破損を防ぐための対策の一つとして、ダイオードによる入力電圧のクリップ(クランプ)が挙げられる。詳細な動作原理については、以下のリンクを参考にしていただきたい。

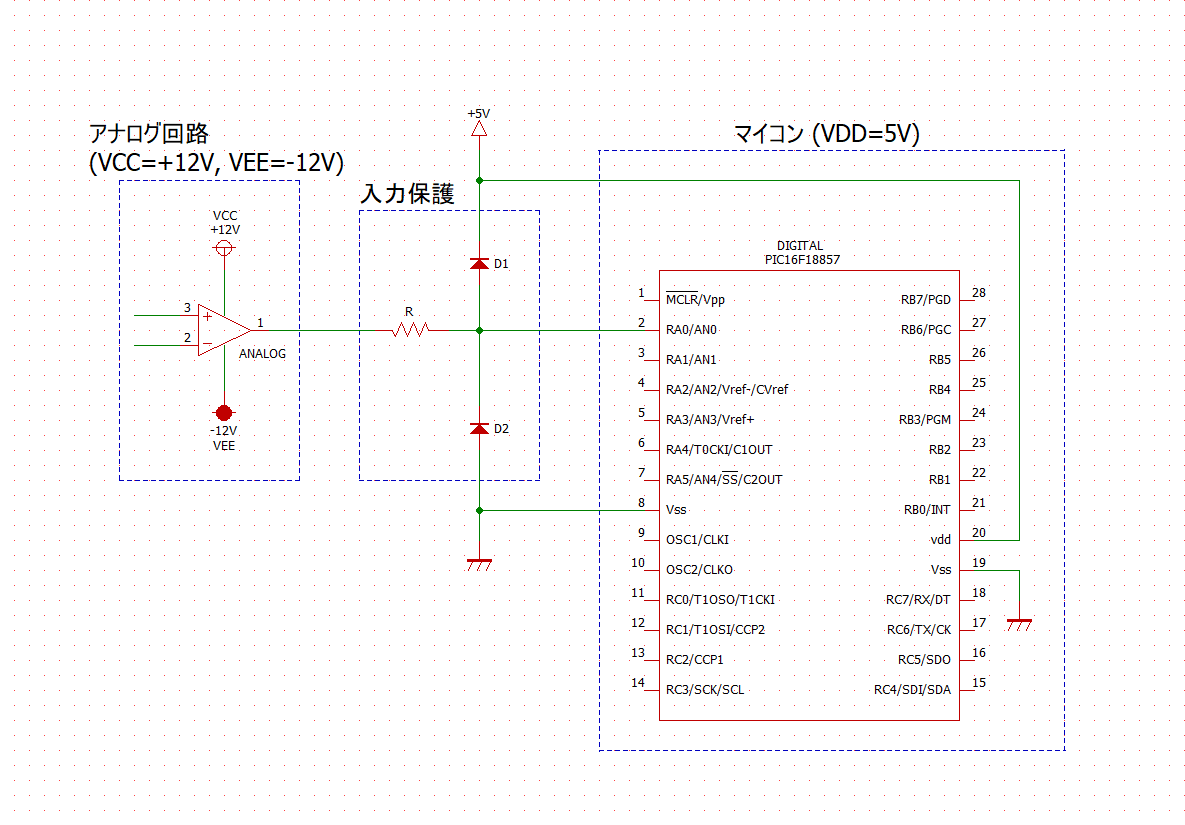

- [思わぬ過電圧にも備えて安心、ダイオード利用の保護回路](https://edn.itmedia.co.jp/edn/articles/1205/29/news045.html) - [ADC 入力の保護 | アナログ・デバイセズ](https://www.analog.com/jp/technical-articles/protecting-adc-inputs.html) この回路はその単純さゆえ、実装が容易で、かつ、ダイオードが破損していない限りは確実に動作する、という優れものである。 ただし、ネット上を探しても、どのような部品を選定すれば適切であるか、という情報がほとんどなかった。このため、使用部品をいくつか変えて保護回路の特性を測定し、その結果から、最適な使用部品について検討を行った。 本記事ではその過程と結果を報告したい。 # 測定条件 ## 想定する回路 下図のような、マイコンとオペアンプが混在し、マイコンにはVDD=+5Vの正電源を、オペアンプにはVCC=+12V, VEE=-12Vの正負両電源を接続するような回路に対して、マイコンのアナログ入力を保護することを想定する。  この回路で求められる入力保護は、以下のとおりである。

1. アナログ回路の出力電圧 > マイコンのVDD の場合に、マイコンの入力ピンの電圧を、絶対最大定格より低く抑えること。(ピーククリップ) 2. アナログ回路の出力電圧 < 0V (負電圧)の場合に、マイコンの入力ピンの電圧を、絶対最大定格より高く抑えること。(ベースクリップ)

1. アナログ回路の出力電圧 > マイコンのVDD の場合に、マイコンの入力ピンの電圧を、絶対最大定格より低く抑えること。(ピーククリッパ; 過電圧保護) 2. アナログ回路の出力電圧 < 0V (負電圧)の場合に、マイコンの入力ピンの電圧を、絶対最大定格より高く抑えること。(ベースクリッパ; 負電圧保護)

回路図中に示したPIC16F18857は、そのI/Oポートの絶対最大定格が -0.3V ~ VDD+0.3V となっていることから、入力ピンの電圧は、ピーククリップによって5.3V未満に、ベースクリップによって-0.3V以上に抑える必要がある。入力保護の抵抗をR=1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩに、ダイオードをD1=D2=1N4148(シリコン), 1N60(ショットキーバリア)に、それぞれ変えて測定することで、この条件を満たすことができるかどうかを検証する。

回路図中に示したPIC16F18857は、そのI/Oポートの絶対最大定格が -0.3V ~ VDD+0.3V となっていることから、入力ピンの電圧は-0.3V以上5.3V未満に抑える必要がある。入力保護の抵抗をR=1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩに、ダイオードをD1=D2=1N4148(シリコン), 1N60(ショットキーバリア)に、それぞれ変えて測定することで、この条件を満たすことができるかどうかを検証する。

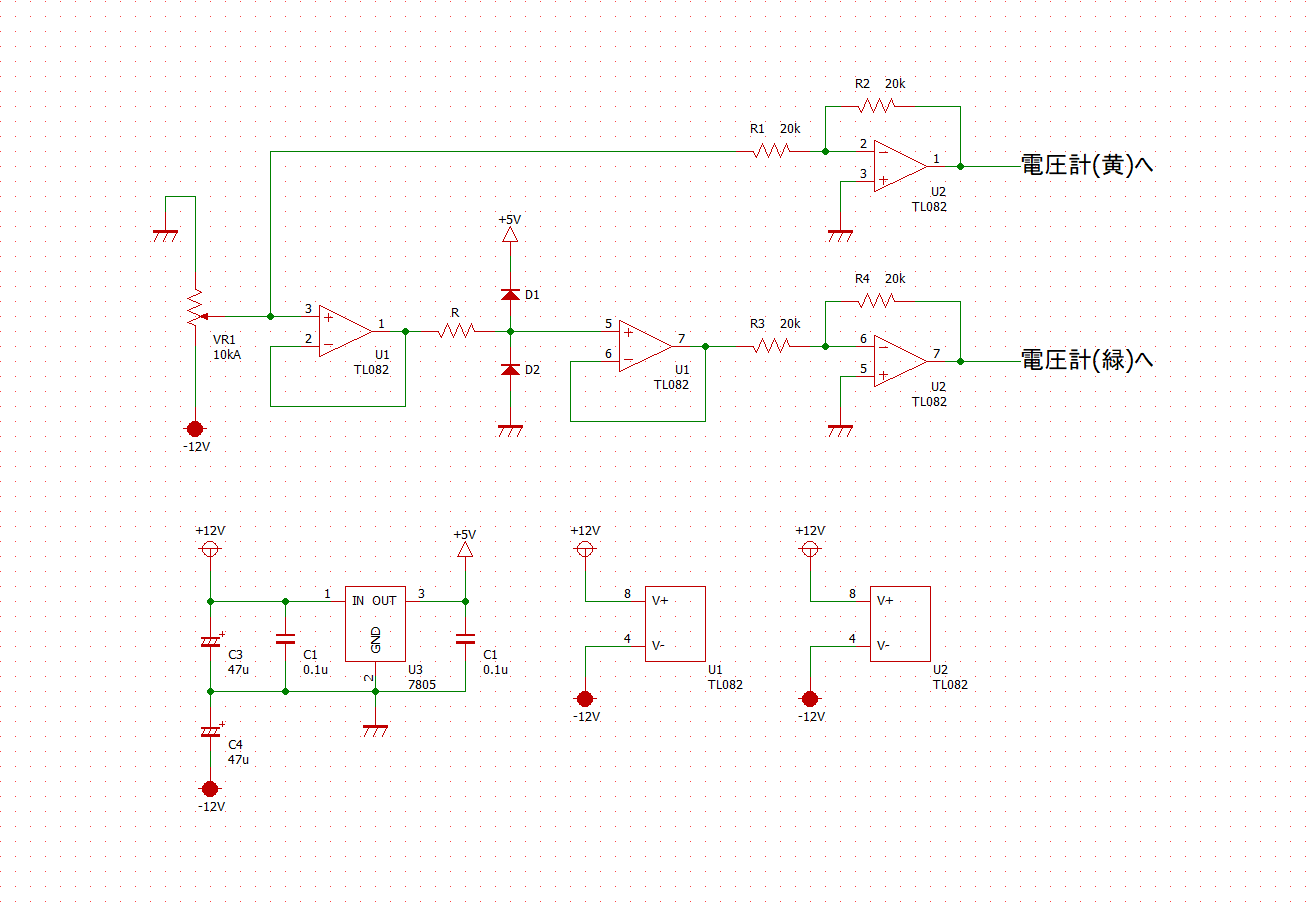

## 測定回路 測定回路の基本的な構成としては、マイコンへの入力電圧の作成部、入力保護回路、出力電圧バッファの3つの部分に分かれる。

入力電圧は、可変抵抗で決めた電圧をボルテージフォロワで出力して作成し、可変抵抗によるインピーダンスが保護回路の動作に影響しないようにした。また、保護回路の出力電圧は、電圧計のインピーダンスが保護回路に与える影響を排除するために、ボルテージフォロワによるバッファを挟んでいる。

入力電圧は、可変抵抗で決めた電圧をボルテージフォロワで出力することで作成し、可変抵抗のインピーダンスが保護回路の動作に影響しないようにした。また、保護回路の出力電圧は、電圧計のインピーダンスが保護回路に与える影響を排除するために、ボルテージフォロワによるバッファを挟んでいる。

今回は、電圧測定は[aitendoの電圧計](https://www.aitendo.com/product/16050)を用いて簡易的に測定することにした。

この電圧計は、正電圧しか測定できないため、ピーククリップ特性とベースクリップ特性で測定回路を少し変えている。

この電圧計は、正電圧しか測定できないため、ピーククリッパとベースクリッパで測定回路を少し変えている。

また、測定精度(表示器精度)は±1%とあり、電圧としては最小でも0.01Vオーダーの誤差が含まれることをご留意いただきたい。

### ピーククリップ特性

### ピーククリッパ の測定回路

前述の構成そのままに回路を組んでいる。7805は、マイコンVDD(+5V)の作成と、電圧計への電源を兼ねている。

### ベースクリップ特性 ピーククリップの測定回路に加え、電圧計用に反転増幅器を追加し、入力電圧と出力電圧の絶対値を測定できるようにしている。

### ベースクリッパ の測定回路 ピーククリッパの測定回路に加え、電圧計用に反転増幅器を追加し、入力電圧と出力電圧の絶対値を測定できるようにしている。

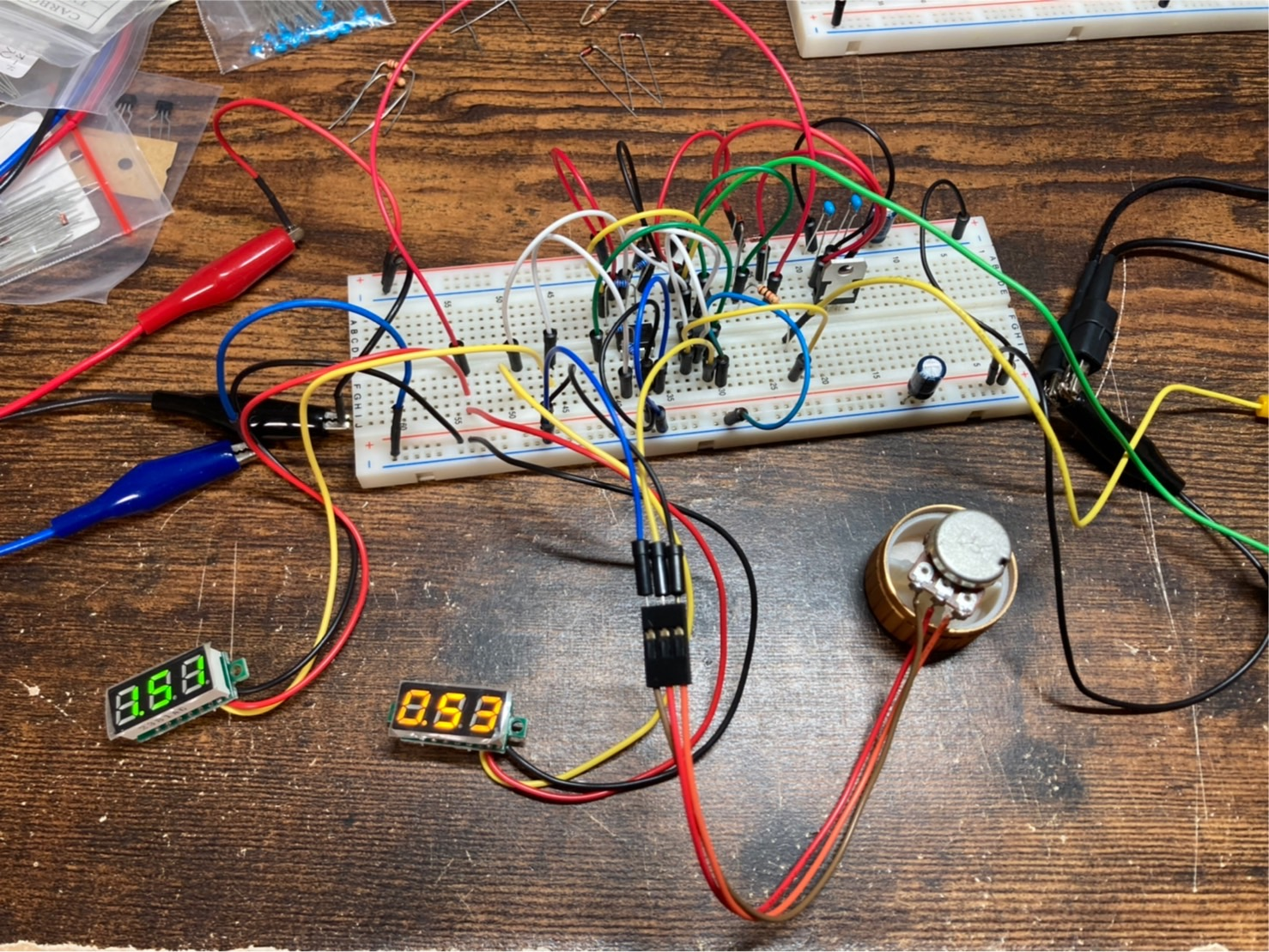

上記の測定回路をブレッドボード上に組み、入力保護回路の特性を測定した。(写真はベースクリップ特性測定の場合)

上記の測定回路をブレッドボード上に組み、入力保護回路の特性を測定した。(写真はベースクリッパ特性測定の場合)

# 測定結果

上記測定回路により測定した、ピーククリップ特性とベースクリップ特性を以下に示す。

上記測定回路により測定した、入力保護回路の特性を以下に示す。

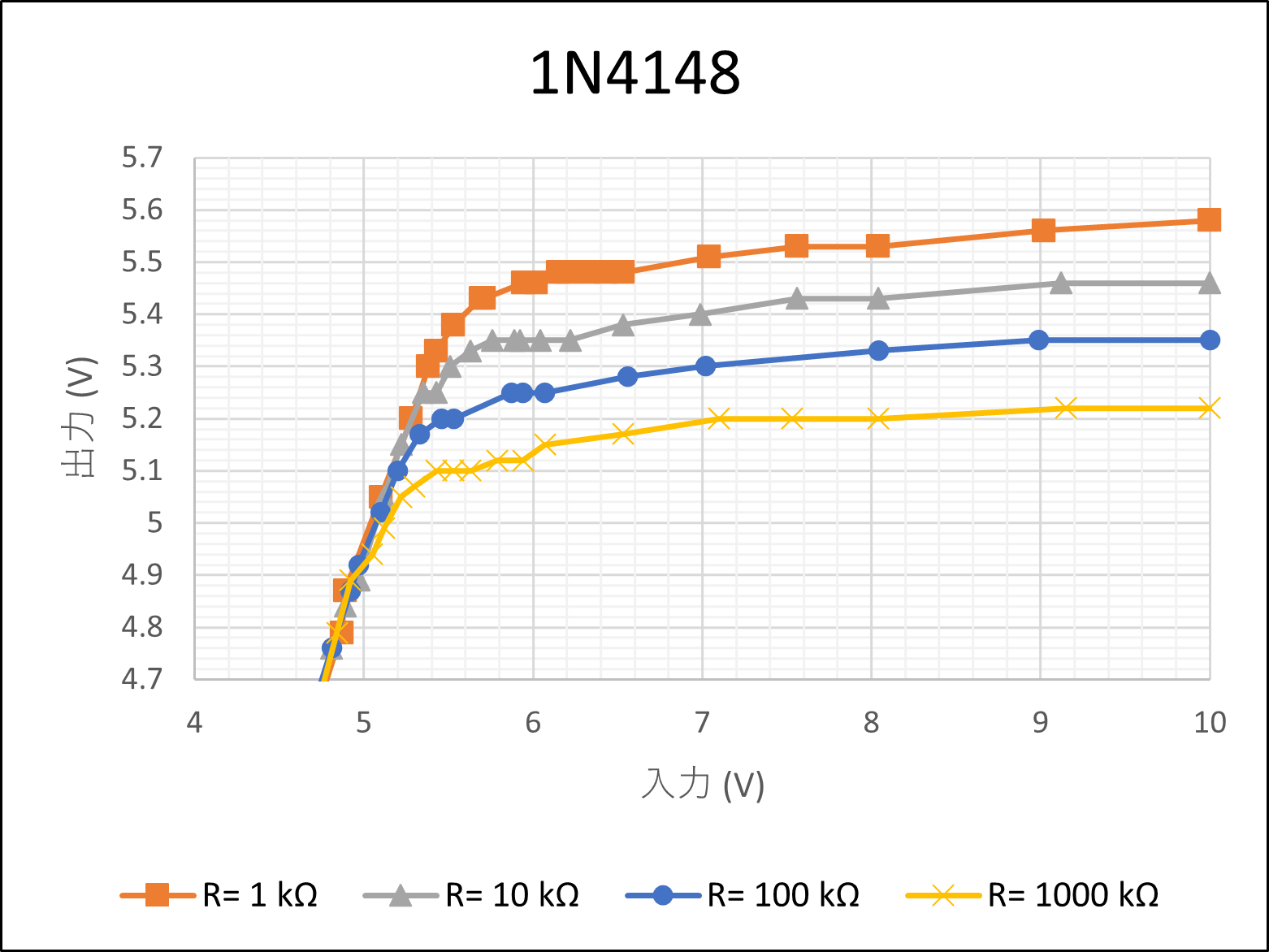

## ピーククリップ特性 ダイオードをD1,2 = 1N4148に固定した場合と、D1,2 = 1N60に固定した場合における、抵抗を変えたときのピーククリップ特性の測定結果は以下のようになった。どちらのダイオードを使った場合でも、抵抗値が小さければフラットになる電圧が高く、大きければ低くなる。つまり、ダイオードの種類に問わず、抵抗値が高ければ高いほど、クリップ電圧は低く抑えることができる傾向にある。 想定回路に求められるピーククリップ特性は、クリップ電圧を5.3V未満に抑える必要があることから、D1,2=1N4148の場合はR=1MΩしか使えない。一方、D1,2=1N60の場合は、すべての抵抗値を使うことができることがわかる。

## ピーククリッパ のクリップ特性 ダイオードをD1,2 = 1N4148に固定した場合と、D1,2 = 1N60に固定した場合における、抵抗を変えたときのピーククリッパ (過電圧保護)の測定結果は以下のようになった。どちらのダイオードを使った場合でも、抵抗値が小さければフラットになる電圧が高く、大きければ低くなる。つまり、ダイオードの種類に問わず、抵抗値が高ければ高いほど、クリップ電圧は低く抑えることができる傾向にある。 想定回路に求められるピーククリッパ は、クリップ電圧を5.3V未満に抑える必要があることから、D1,2=1N4148の場合はR=1MΩしか使えない。一方、D1,2=1N60の場合は、すべての抵抗値を使うことができることがわかる。

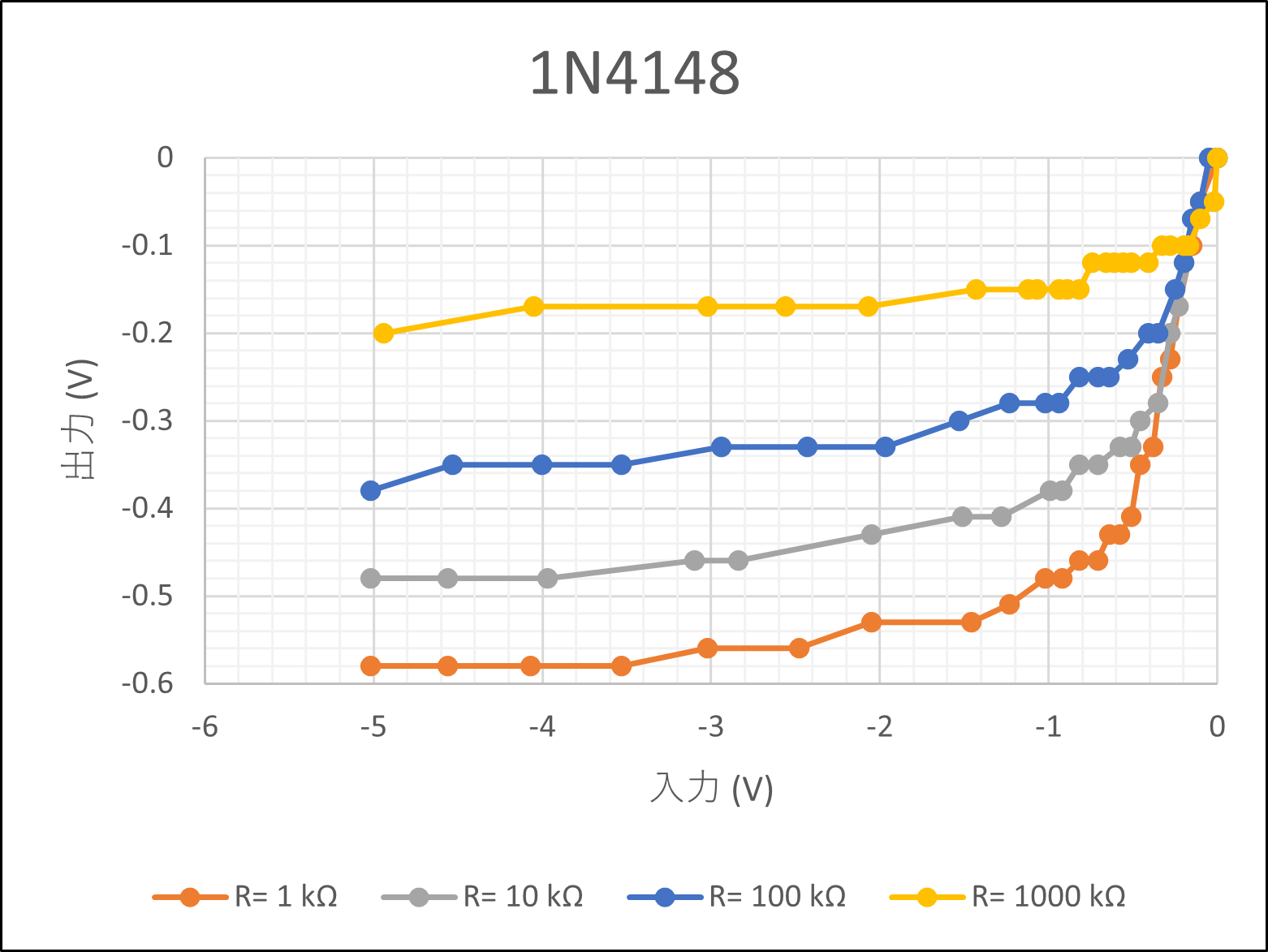

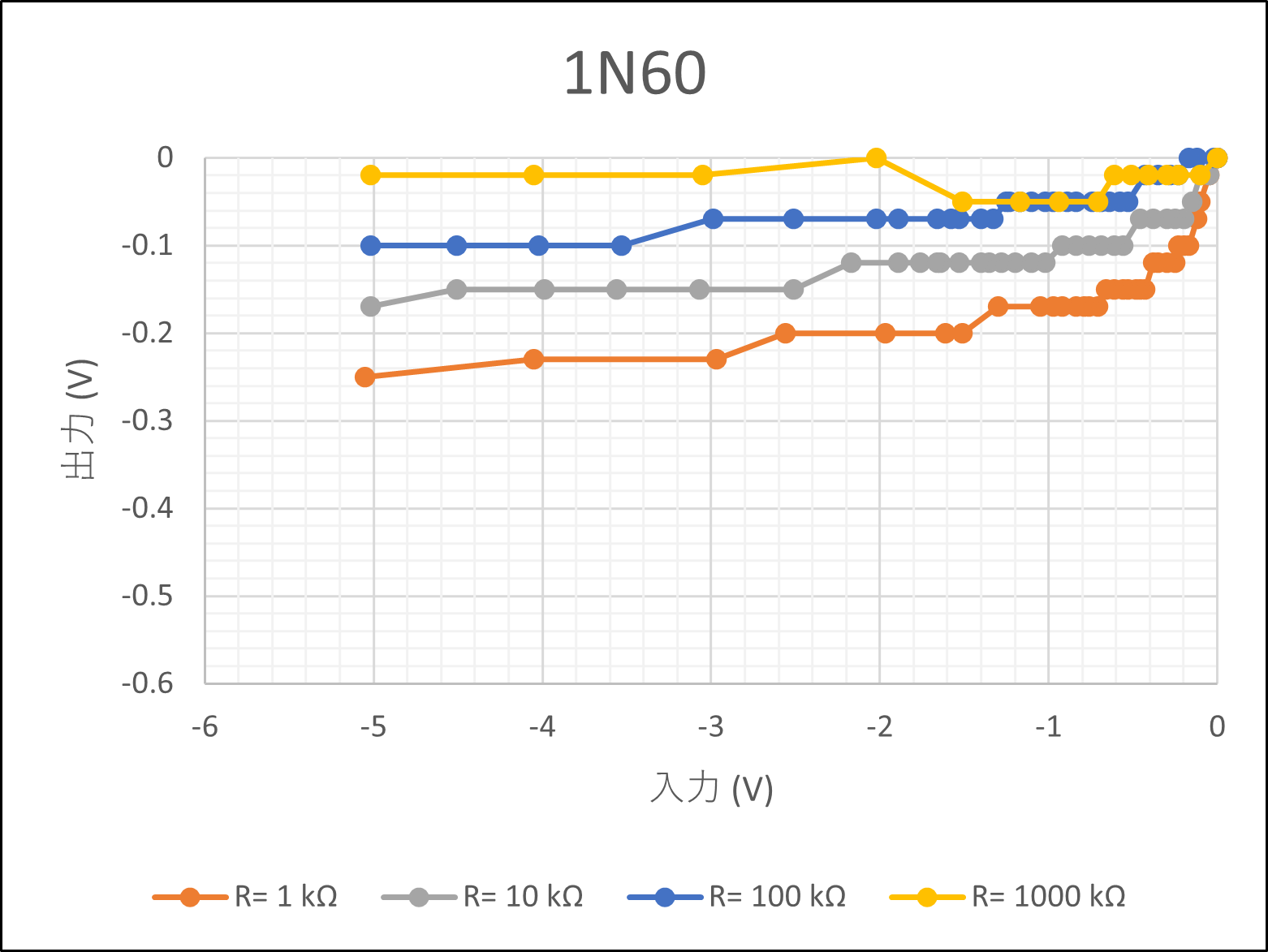

## ベースクリップ特性 ダイオードをD1,2 = 1N4148に固定した場合と、D1,2 = 1N60に固定した場合における、抵抗を変えたときのベースクリップ特性の測定結果は以下のようになった。どちらのダイオードを使った場合でも、抵抗値が小さければフラットになる電圧が低く、大きければ高くなる。つまり、ダイオードの種類に問わず、抵抗値が高ければ高いほど、クリップ電圧は0V付近に抑えることができる傾向にある。 想定回路に求められるベースクリップ特性は、クリップ電圧を-0.3V以上に抑える必要があることから、D1,2=1N4148の場合、ピーククリップと同様、R=1MΩしか使えないのに対し、D1,2=1N60の場合は、すべての抵抗値を使うことができることがわかる。

## ベースクリッパ のクリップ特性 ダイオードをD1,2 = 1N4148に固定した場合と、D1,2 = 1N60に固定した場合における、抵抗を変えたときのベースクリッパ (負電圧保護)の測定結果は以下のようになった。どちらのダイオードを使った場合でも、抵抗値が小さければフラットになる電圧が低く、大きければ高くなる。つまり、ダイオードの種類に問わず、抵抗値が高ければ高いほど、クリップ電圧は0V付近に抑えることができる傾向にある。 想定回路に求められるベースクリッパは、クリップ電圧を-0.3V以上に抑える必要があることから、D1,2=1N4148の場合、ピーククリッパと同様、R=1MΩしか使えないのに対し、D1,2=1N60の場合は、すべての抵抗値を使うことができることがわかる。

なお、D1,2=1N60, R=1MΩの測定結果は、入力電圧を0Vから下げたとき、一度クリップ電圧が負電圧側に下がった後、0V付近に戻るという、他の条件とは異なる振る舞いをしている。これは、クリップ電圧が低すぎるために、使用した電圧計の測定精度が不足したためであると考えられ、正確な測定結果でない可能性が高い。   ## どの部品を使用するか 上記測定結果から、想定回路の使用条件では、クリップ電圧は抵抗値よりも、選定するダイオードの種類に大きく依存することがわかる。 使用するマイコンの絶対最大定格によっては、シリコンダイオードを使うことも可能であろうが、ショットキーバリアダイオードを使ったほうが、絶対最大定格に対するマージンを取ることができ、より安全な設計になると思われる。 # まとめ

5Vで動作するマイコンのアナログ入力に、別電源のアナログ回路から電圧を入力をした場合を想定し、保護回路のピーククリップ特性とベースクリップ特性をDC的に測定した。最後に、本記事での成果と課題をまとめる。

5Vで動作するマイコンのアナログ入力に、別電源のアナログ回路から電圧を入力をした場合を想定し、保護回路のピーククリッパ (過電圧保護)とベースクリッパ (負電圧保護)をDC的に測定した。最後に、本記事での成果と課題をまとめる。

==成果

1. ダイオードによる入力保護回路について、ピーククリップ特性およびベースクリップ特性をDC的に測定した。

1. ダイオードによる入力保護回路について、ピーククリッパ (過電圧保護)およびベースクリッパ (負電圧保護)の特性をDC的に測定した。

2. 使用するダイオードは、シリコンダイオードではなく、ショットキーバリアダイオードを用いる必要があることが分かった。== ++今後の課題 1. 入力保護回路の過渡特性を測定し、最適な抵抗値を決めること。 2. より精度の高い測定器を用いた測定を行うこと。++