製作品

製作品  7363

7363ホワイトノイズで秋月ヘッドホンアンプ基板の性能測定をしてみた。

はじめに

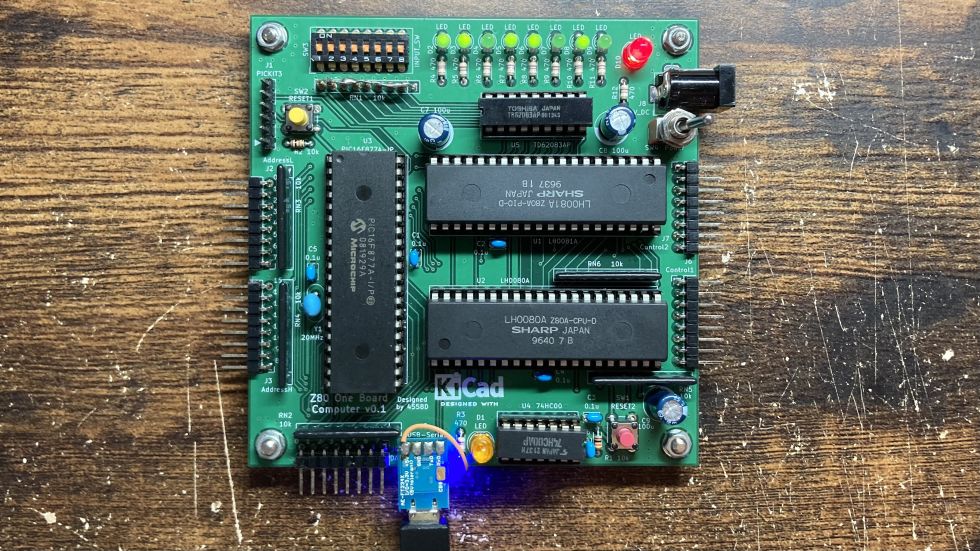

電子部品通販でおなじみの秋月電子に、ヘッドホンアンプ製作用基板が発売されている。

この基板にオペアンプ取り付け用の8pin ICソケットといくつかの抵抗・コンデンサをはんだ付けすることで、単体でステレオ入出力のヘッドホンアンプとして動作させることができる。この基板の特長として、ICソケットにつけるオペアンプの品種をいろいろと変えることで、音質の変化を楽しむことができる、ということが挙げられる。

この、オペアンプを差し替えによる音の変化について、「気のせい」とか「プラセボ効果だ」という指摘を頻繁に耳にしていたため、定量的な変化の根拠として「オペアンプを差し替えることによる、ヘッドホンアンプ全体の周波数特性の変化」を示すことができれば、これらの指摘に対して反論できるのではないかと思い立った。

本記事では、まずヘッドホンアンプにおける周波数特性の測定方法を紹介し、自作の測定用治具を用いた周波数特性の測定結果を、オペアンプの種類ごとに紹介していきたい。

測定に用いるヘッドホンアンプ

測定方法の説明の前に、今回測定に用いるヘッドホンアンプについて軽く紹介しておきたい。

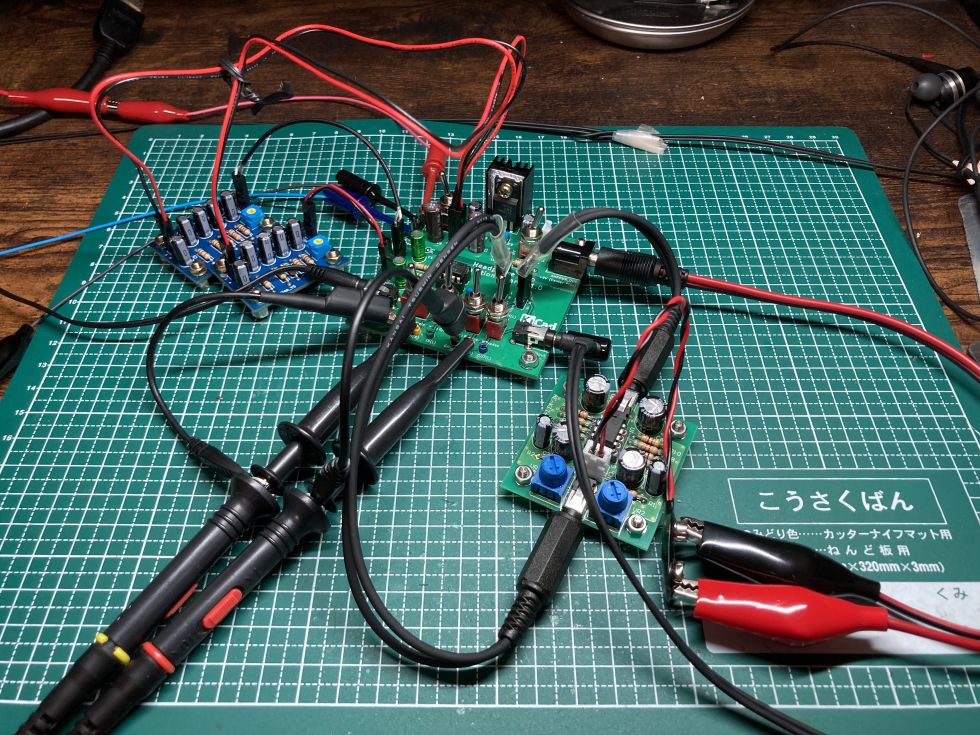

先述のヘッドホンアンプ製作用基板を、説明書通りに組み立てた以下の写真のような回路を用いる。

写真中央の黒いパーツがオペアンプで、その下にあるソケットに差し込んでいるだけなので抜き差しして交換することができる。

ちなみに、測定前に事前に音楽鑑賞に使用した筆者個人の感想としては、オペアンプによる音質の違いはものによってはある、と感じている。

これは、オペアンプを差し替えて同じ曲を聴いて比較したときに、「このオペアンプだとベースが聞こえやすい」とか、「このアンプだと響いている感じがする」といった感想を抱いた他、オーディオ用ではない品種を用いた場合などは、音質がガビガビになったり、壊れていないのにほぼ全く音がならなかったりすることも確認したからである。

しかし、上記のような(まともに鳴る品種間での)音質の違いだけを語っても、プラセボ効果以上の説明はできないと感じたので、今回測定環境を作ってみようと思った次第である。

周波数特性とは

実際に制作した測定用治具やそれらを用いた測定結果を紹介する前に、この章で「周波数特性とは何か」を簡単に説明する。

知識として持たれている方は読み飛ばしていただいてもかまわないが、知らない方は一読されることを推奨する。

なぜ「周波数」に着目するのか

そもそもの話として、筆者が「周波数」に着目した理由を簡単に説明しておきたい。まず、我々が普段聞いている音声または音楽は、いくつもの音の集合体でできていることは周知の通りだろう。そして、この「音」をさらに細かく分解していくと、下図のように、様々な音の高さを持つ、無数の正弦波に分解できる(いわゆるフーリエ展開)ことが、数学的に知られている。

このような正弦波への分解パターンは、どのような音でも一通りに決まることも数学的に知られており、音源からの音を再現するには、そのような無数の正弦波「すべて」を正確に再現する必要がある。

ヘッドホンアンプは、音源から入ってきた信号を「そのまま」増幅して、ヘッドホンを鳴らせるレベル(振幅)にまで信号のパワーを強めるものである。つまり、音源が持つ、こうした無数の周波数を持つ正弦波「すべて」を正確に再現しつつ、それらの信号の振幅を、「すべて同じように」大きくすることが求められているのである。

しかし現実のヘッドホンアンプでは、これら無数の周波数を持つ正弦波のうちいくつかに対し、振幅を求められる大きさまで増幅できなかったり、そもそも音として鳴らせなかったりする状態に陥ることがある。このような状態になると、音源から出ている音と、ヘッドホンから鳴る音が違う、という事態が起きる。これが、ヘッドホンアンプの「音質」を決める一つのファクターである。(ほかにもいろいろあるが、筆者の知識を超えているのでここでは割愛する)

例えば図1で説明した矩形波を構成する正弦波のうち、下から3番目までの周波数のものしかならない場合、その波形は元のカクカクした波形とは大きく異なり、図2のような正弦波のような波形に近づく。もちろん、4番目以降もちゃんと鳴らせるアンプの場合、この矩形波はより音源の音に近づけて鳴らすことができる。

以上をまとめると、周波数に着目する理由は以下の2点になる。

- 「音」を正確に再現するには、1パターンしかない正弦波の組み合わせを正確に再現する必要があるから。

- 現実のヘッドホンアンプでは、音源に含まれる正弦波をどこまで正確に再現できるかで、ヘッドホンから鳴らす音をどこまで音源に近づけられるかが決まるから。

どのようにして「周波数」に着目するか

周波数に着目するための指標 (振幅・位相)

前節で、音の性質とヘッドホンアンプの性質から、周波数に着目する必要性を説明したが、どのようにしたら周波数に着目した指標が得られるのだろうか?

これは、特定の周波数に対しては非常に簡単で、「ある周波数の正弦波を入力に入れ、それに対する出力がどのように変化するかを測定する」ことで得られる。では、その出力の変化は、出力波形の何を見れば得られるだろうか?一言でいえば、「振幅」と「位相」である。これらは、正弦波の波形に対し下図のように対応しており、「周波数」と合わせて、その正弦波がどのような正弦波であるかを決める要素になる。

つまり、正弦波であれば「振幅」、「位相」、「周波数」の3つの情報さえ分かっていれば、ほかの正弦波と区別できる。元の話に戻ると「特定の周波数」の正弦波を入力したときの出力の変化を見る、という条件であるため、周波数はおのずと入力周波数と同じ周波数になるのである。以上から、ヘッドホンアンプの周波数特性を見るには、「ある周波数の正弦波を入力に入れ、それに対する出力に出てくる正弦波がどのような振幅・位相を持っているか」を判断すればよい。

入力と出力との比較

「振幅」と「位相」が、「周波数に着目した指標」であることを先ほど述べたが、勘のいい人は次のようなことに気が付いたかもしれない。

「出力の振幅と位相は、入力に入れた正弦波の振幅と位相によって変わるではないか」

これは、アンプの動作を考えたら直感的にも分かることで、大きい音量(振幅)を入れたら、出力として出てくる音の音量(振幅)も大きくなる、ということに他ならない。位相についても同じ話で、そもそも入力で位相がずれていれば、出力もその分ずれる、ということは想像に難くない。そこで、周波数特性に着目する際は、「入力を基準としたときの出力の振幅・位相の変化」に着目する。一見すると先ほどの話と同じように見えるが、「基準としてときの」というのが重要である。下図のように、「振幅」については、入力と出力の「比」を、「位相」については入力と出力の「差」を取ることにより比較するのである。

慣例的に、この振幅の比を「利得」もしくは「ゲイン」と呼び、位相の差をそのまま「位相差」と呼び、以下のような数式で定義する。

- 利得(ゲイン) : [単位:dB]

- 位相差 : [単位:度]

数式はよく分からない、という方も、ここまでの説明で、やりたいことの大枠を理解してもらえれば十分だ。

ボード線図

前節でようやく、ヘッドホンアンプにおいて、ある特定の周波数のみに対する「入力に対する出力の変化」の着目の仕方を説明できた。では、これら正弦波の集まりである「音」を入力としたときの周波数特性はどのように表せばいいのだろうか。答えは簡単で、前節までの「特定の周波数」で行ってきたことを、「周波数を変えながら」行えばいいのである。つまり、ある周波数の正弦波をヘッドホンアンプに入力し、入出力間の利得と位相差を求めてから、周波数を変えて同様のことを繰り返すことで、あらゆる周波数に対する利得と位相差が得られるのである。

このようにして得られたデータは、「ボード線図」を用いることで視覚的にわかりやすく表すことができる。ボード線図とは図5のように、横軸に周波数をとり、縦軸方向に利得と位相差を一緒にプロットする図のことである。このように、利得と位相差を同じグラフ上に示すことで、周波数特性を一目で確認することができる。

(詳細は、例えばボード線図 - Wikipediaなどがわかりやすい。)

前置きが大変長くなってしまったが、本記事ではこのボード線図を実機での測定によって描画する方法を考えてみたので、その測定方法と測定結果を次章以降で紹介する。

測定方法と測定治具

この章では、今回測定に用いた測定方法を説明する。

本記事での測定方法

前章にて、周波数を変えながら正弦波を入力していき、入出力の利得と位相差を得ることで周波数特性を得ることができる、と説明したが、これには非常に重大な欠点がある。

それは、「非常に面倒くさい」ということである。

想像してみてほしい。まずは10Hzの正弦波を入力して、入出力の位相差を見る。次に、20Hzの正弦波を入力して入出力の位相差を見る。さらに、30Hzの正弦波を入力して…と繰り返す。人間の可聴域はざっくり20Hz~20kHzと言われており、その周辺も含めて10Hz~100kHz程度までの周波数特性を見たい、と考えると、一回測定するだけで日が暮れてしまう。

このため、「すべての音は正弦波の組み合わせでできている」ことを逆手に取り、「すべての周波数帯の正弦波が均一に合わさることでできる音」を音源としてアンプに入力し、その出力の周波数特性を取る、という方法が昔からとられている。例えばヘッドホンアンプの利得の周波数特性を見る場合は下図のように、どの周波数帯においても出力レベルが一定になる信号を入力し、出力波形から各周波数に対する出力レベルを取得する。そして、入出力の出力レベルの差分(利得の場合は比)を取ることで、利得の周波数特性を求めることができる。(説明は省くが、位相差の周波数特性に関しても同様に測定できる。)

本記事では、この手法を元に測定治具の制作、および、ヘッドホンアンプの測定を行った。

次節では、具体的な測定方法と制作した測定治具を紹介していきたい。

測定治具の制作

前節で説明した測定方法では、以下が必要になる。

- すべての周波数帯の正弦波が均一に合わさることでできる音 (入力の信号源)

- 入出力の周波数特性を測定できる測定器

1については、「ホワイトノイズ」を利用する。ホワイトノイズが具体的にはどんなものかはこちらのリンク(Wikipedia)などにお任せするが、身近な例だと何も再生していない音楽プレイヤーから流れる「サー」とか「シャー」などの擬音で表されるような、「よくある雑音」がホワイトノイズに該当する。電子回路でもよく発生するノイズで、後述する回路などで簡単に生成できる。(先の例のノイズも機器内部の電子回路起因である)

2については、「スペクトラムアナライザ」を利用する。本記事では手持ちのUSBオシロに付属しているスペアナ機能を用いた。

使用したオシロはこちらのリンク先(Amazon)のものである。(余談だが、本記事での測定の他、ディスクリート555やPLLシンセサイザ基板といった過去記事に張り付けている波形も、このオシロから取得している。)

このオシロには2chの入力があり、一方をヘッドホンアンプの入力チャネルに、もう一方をヘッドホンアンプの出力チャネルに接続して測定する。(片方チャネルの入力と出力の測定でこのオシロの入力チャネルを使い切ってしまうため、左右片方どちらかの測定しかできない)

測定対象のヘッドホンアンプに加え、上記をそろえることで周波数特性を測定することができるが、今回は測定時におけるオペアンプ交換時や、性能測定の合間に実際のヘッドホンアンプとして音楽鑑賞する時の利便性を考慮して測定治具を作成し、下図のような測定システムを構築した。次節では、下図の赤枠部分について説明していきたい。

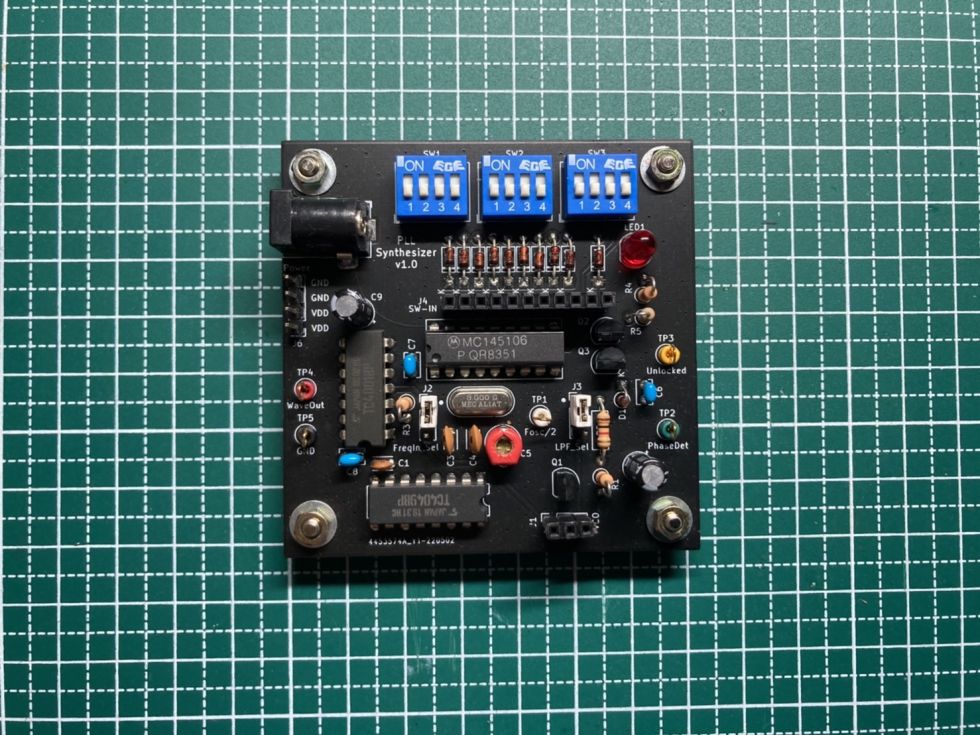

ホワイトノイズ発生器

電子回路でのホワイトノイズ発生方法についてはいくつかあるが、今回はバイポーラトランジスタの降伏現象(ツェナー降伏)を利用したホワイトノイズ発生器を作成した。ツェナー降伏とは、PN接合(ダイオード)にかける逆方向電圧を上げていったとき、それまで電流を流さなかったダイオードが急に電流を流し始める現象のことである。このツェナー降伏の際に流れる電流には多くのノイズが含まれ、それがホワイトノイズであることがよく知られている。市販のデバイスで、このツェナー降伏を起こしやすいのがバイポーラトランジスタとツェナーダイオードである。個人的所感として、ホワイトノイズ発生器の制作には前者のバイポーラトランジスタを使用している例が多かったので(例えばこちらなど)、今回の制作でもそれに倣った設計を行った。

制作したホワイトノイズ発生器の回路図・レイアウト図・外観は以下の通りである。

ヘッドホンアンプ評価治具

測定の効率向上を意図して評価用治具(基板)も制作した。

評価治具は以下のことを意図して制作した。

- ヘッドホンアンプに安定した電源を供給する。

- ヘッドホンアンプの周波数特性の測定と音楽鑑賞を、配線を変更せずに行う。

- オペアンプのつけ外しを安全に行う。(ヘッドホンアンプの電源OFF後におけるオペアンプ入力端子の保護)

- ホワイトノイズ発生器からの入力を低インピーダンスに変換する。

意図1については、安定化電源から供給した+12Vを、7809を利用して+9Vにドロップしてヘッドホンアンプに供給する。

意図2と意図3については、ヘッドホンアンプの入力側に以下のスイッチをつけることで実現した。

- SW1:アンプ入力に入れる信号源を、ステレオジャックによる音源からにするか、ホワイトノイズ発生器からにするかを選択する。

- SW2:アンプ入力の接続を、SW1で選択した信号源にするか、GNDに落とすかを選択する。

上記の意図2は、ステレオジャックに音源を接続しておき、SW1で入力ソースをホワイトノイズ発生器と切り替えることで実現できる。また、意図3については、オペアンプのつけ外しを行う際、ヘッドホンアンプの電源を切った後にアンプ入力に信号が入ってくることにより、オペアンプを破壊する可能性があることを懸念している。これに対しては、ヘッドホンアンプの電源をOFFにする前にSW2をGND側に倒しておくことで簡単に防止できる。

意図4については広帯域オペアンプのNJM4580Dでボルテージフォロワを用いて、ヘッドホンアンプへの入力インピーダンスを下げるような構成を取った。

また、本記事の測定には使用しないが、ヘッドホンを駆動する信号源を、ヘッドホンアンプの出力からにするか、SW1で選択した信号源をそのまま出力するか(バイパス)を選択するスイッチを、左右チャネル独立で取り付けた(SW4、SW5)。これにより、左右の入力には同じ音源を入れ、片耳ではヘッドホンアンプを介した音を、もう片耳で入力をバイパスしてそのまま出力された音を、同時に聞き比べることも可能である。

上記のような機能を盛り込み、回路を設計しPCBに起こした。

実際に制作した評価基板の回路図・レイアウト図・外観は以下の通りである。

測定結果

これまで説明してきた測定方法と測定環境を用いて、ヘッドホンアンプ全体の周波数特性を行った。この際、使用したヘッドホンアンプ基板の特長である、オペアンプの差し替えができることを利用し、オペアンプの差し替えによる周波数特性の変化についても比較を行った。

使用したオペアンプ

主要特性

今回紹介する測定結果を得るために使用したオペアンプとその主要特性を以下にまとめる。

なお、まとめた指標は秋月ヘッドホンアンプキット説明書の巻末についている、各オペアンプの特性一覧を参照しており、数値については各品種のデータシートを確認して記載している。

| No. | 品種名 | 入力方式 | 消費電流 | 入力Offset電流 | スルーレート | 利得帯域幅 | 用途、特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | TL072 | JFET | 1.4mA | 5pA | 16V/μs | 4MHz | 汎用 |

| 2 | TL082 | JFET | 2.3mA | 5pA | 16V/μs | 4MHz | 汎用 |

| 3 | LM358 | BJT | 1.2mA | 2nA | 0.6V/μs | 1.1MHz | 汎用、単電源 |

| 4 | NJU7002 | CMOS | 30μA | 1pA | 0.05V/μs | 0.1MHz | 汎用、低電圧低消費 |

| 5 | LMC662CN | CMOS | 1.6mA | 0.001pA | 1.1V/μs | 1.4MHz | 汎用、Rail-to-Rail |

| 6 | NJM4558DD | BJT | 3.5mA | 5nA | 1V/μs | 3MHz | オーディオ用 |

| 7 | NJM4580DD | BJT | 6mA | 5nA | 5V/μs | 15MHz | オーディオ用、広帯域 |

| 8 | NJM5532DD | BJT | 9mA | 10nA | 8V/μs | 10MHz | オーディオ用、低ノイズ |

| 9 | MUSES8920 | JFET | 8mA | 2pA | 25V/μs | 11MHz | オーディオ用、高音質 |

| 10 | OP275 | JFET | 4mA | 2nA | 22V/μs | 9MHz | オーディオ用 |

測定した10品種のうち、入力方式についてはJFET入力を4種、バイポーラ(BJT)入力を4種、CMOS入力を2種であり、用途については汎用品とオーディオ用を5品種ずつとした。また、No.3、No.4のように、音質が悪く音楽鑑賞には向かないものも測定した。

試聴した結果 (音楽鑑賞に使用した感想)

これらの品種のオペアンプで同じ曲を実際に試聴して感じた、オペアンプごとの特徴を以下に示す。

なお、記載した特徴は個人の感想であり、一定の正解がないものである(と筆者は考えている)ことに留意いただきたい。また、一人で測定を行っているため、二重盲検などの恣意性を排除する手法がとれていないことにも注意したい。なお試聴の際は著者の趣味により、以下リンクの曲を使用した。

【SynthesizerV】群青/YOASOBI【京町セイカAI】

| No. | 品種名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 0 | ヘッドホンアンプなし | 低音、中音、高音がバランスよく聞こえる。ボーカルの声の残響感が強く出ている。 |

| 1 | TL072 | 中音域が若干強めな感じ。 |

| 2 | TL082 | 低音、中音、高音がバランスよく聞こえる |

| 3 | LM358 | 低音は綺麗に響いているが、高音が特にひび割れたような音になる。一言で表すと「ガビガビした音」。 |

| 4 | NJU7002 | 電源投入後数十秒鳴らない時間があった後、ボーカルの一部、バスドラム、ベースの一部だけかろうじて聞こえる。音質以前の問題 |

| 5 | LMC662CN | 低音がガツンとくる感じ。特にベースが強く聞こえる。 |

| 6 | NJM4558DD | 低音がよく聞こえ、高音が少し弱めな印象。MUSES8920と比べると物足りない印象。 |

| 7 | NJM4580DD | 低音、中音、高音が少し弱め。残響感が少ない。 |

| 8 | NJM5532DD | 低音、中音、高音がバランスよく聞こえる。ボーカルの声の残響感が強く出ている。 |

| 9 | MUSES8920 | 低音、中音、高音がバランスよく聞こえる。ボーカルの声の残響感が強く出ている。 |

| 10 | OP275 | 低音が若干弱め。ボーカルの声の残響感が強く出ている。 |

測定条件と測定結果

測定条件

まず、測定条件について簡単に説明する。本記事での周波数特性の測定では、以下の条件・方法で測定した。

- ヘッドホンアンプの入力側のボリュームを左右ともに最大まで回す。

- ヘッドホンアンプの入力左右両方に、200mVp-pのホワイトノイズを入力する。

- ヘッドホンアンプの出力側にイヤホンを接続して測定する。

- 測定は、入力側・出力側ともに右チャネルで行う。

- 利得は、スペアナのPeak Hold機能で3分以上データを取得した後、dBVで記載された入出力のスペクトルの差分を取ることで求めた。

- 位相は、スペアナのAverage機能で瞬時的な波形を取得したあと、入出力の位相の差分を取ることで求めた。

測定結果 (汎用オペアンプ)

次に、品種ごとの周波数特性測定結果を示す。まず、汎用オペアンプ5品種で測定した周波数特性(ボード線図)を示す。

測定結果 (オーディア用オペアンプ)

次に、オーディオ用オペアンプ5品種で測定した周波数特性(ボード線図)を示す。

こちらのツイートのツリーにも、測定結果を順次ぶら下げていく予定なので、興味のある方はそちらもご参照いただきたい。

測定結果考察

前節で得られた測定波形について、いくつか考察する。

計算上のDCゲインと実際のDCゲインの比較

まず、秋月ヘッドホンアンプキット説明書に添付された回路図から、周波数特性を考慮しない増幅率(DCゲイン。以下とする)は以下のように計算できる。

よって、ボード線図上の利得[dB]は、

となる。

しかし、実際の測定結果は5dB~10dB程度と低く出ている。これは、利得の測定時間である3分が短かったことで、十分な出力レベルが得られなかったためであると考えられる。これを解消するには、利得の測定時、以下のどちらかの対策をとる必要があると思われる。

- 利得の測定時間を3分より長くする。 (ピークの蓄積時間を長くする)

- 取得するスペクトルの範囲をより高周波側に寄せる。

20Hz~100Hz前後で位相が進んでいる理由

ヘッドホンアンプの入出力に可変抵抗やカップリングコンデンサが入っていることで、これらの周波数特性が見えていると考えらえる。(計算による考察は面倒なので長くなるので割愛)

No.3,4の音質が悪い理由

音質が悪い、もしくは、鳴らないと評価したNo.3 (LM358)とNo.4 (NJU7002)について、周波数特性から考察する。No.3とNo.4の周波数特性を下表に示す。

まず、No.3に関しては、利得の波形が100Hz以降低下していることから、低音以外の音が小さくなる、つまり、低音以外鳴らないことがわかる。特に、1kHz以降(「高いド (hihiC)」)では利得が0dB、つまり、1倍以下になるため、高音が正常に増幅できないことが、「ガビガビした音」になる原因と考えられる。No.4に関しては、利得が100Hz以降ほぼ得られていないことから、ほぼ鳴らない、もしくは、鳴ってもベースやバスドラムなどの低音しか聞こえないのは当然といえる。

ただしLM358については、クロスオーバー歪の影響もある可能性があるので、周波数特性だけでは音質の悪さを説明しきれないと思われる。

汎用オペアンプとオーディオ用オペアンプの周波数特性の違い

本記事での測定結果のうち、汎用オペアンプとオーディオ用オペアンプの周波数特性を、それぞれ左と右に配置して周波数を比較すると、下表のようになる。

この表から、汎用オペアンプでは低域・中域・高域のいずれかで利得が減衰しているのに対し、オーディオ用オペアンプではどの周波数帯でも利得が減衰しないか、減衰してもその帯域としては狭く、高域で回復していることが見て取れる。このことから、音質を決める一つの要素として、「(可聴域内の)前周波数帯における利得が、均一もしくはそれに近い」ことが重要になると推測できる。

No.8~10の「ボーカルの残響感」と周波数特性の関係

No.8 (NJM55332DD)、No.9 (MUSES8920)、No.10 (OP275)を試聴した感想として「ボーカルの声の残響感が強く出ている。」と記載している。

この、「ボーカルの残響感」はヘッドホンアンプがない場合でも確認されていることから、No8~10のオペアンプでは、試聴した曲自体が持つ特徴をよく再現していることが推測される。実際、これらの利得の周波数特性に着目すると、いずれも100Hz~500kHzの利得が、ずっと5dB程度の一定値に保っていることが見て取れる。

また、No.8~10の周波数特性と、「残響感なし」のNo.7 (NJM4580DD)を比較すると、「残響感なし」の後者は、1kHz近辺から100kHz前後の利得が、1kHz未満の周波数帯と比べて下回っていることが特徴的である。このことから「残響感」を決めている要素は、1kHz以上(音階にすると「高いド(hihiC)」)において正確にならせているか、ということになる。すなわち、「(試聴した曲における)残響感」は、「『高いド(hihiC)』以降の高音を綺麗にならせるか」で決まることと推察される。

まとめ

本記事では、まずヘッドホンアンプの性能測定指標としての周波数特性を説明したあと、制作した測定治具の紹介とそれを用いた測定結果、そして、測定結果に対する考察を紹介した。最後に本記事での制作物、および、測定結果における成果と今後の課題をまとめる。

成果

・ホワイトノイズ発生器と評価用治具を作成し、ヘッドホンアンプの周波数特性を測定できる環境を立ち上げた。

・立ち上げた測定環境を用いて実際にヘッドホンアンプの周波数特性を測定し、使用するオペアンプによって周波数特性に違いがあることを示した。

・音質の違いの理由を、測定した周波数特性の違いという観点から考察した。

今後の課題

・作成した治具を用いて、ほかの品種のオペアンプを使用した場合の周波数特性を取得し、その違いと理由を考察する。

・周波数特性以外の観点からも性能測定ができるような測定回路を考案し、実際に測定する。

・様々な品種のオペアンプによる違いを、様々な測定方法を用いて比較することで、ヘッドホンアンプの「音質」を決める要素を特定する。

投稿者の人気記事

-

4558D

さんが

2023/04/16

に

編集

をしました。

(メッセージ: 初版)

-

4558D

さんが

2023/04/17

に

編集

をしました。

ログインしてコメントを投稿する